蒙古帝国的珍珠诱惑:财富、威严与海权的表征

小编 2023年3月23日 07:36:02 小说大全 148

1221年,在今天的土库曼斯坦,一个被蒙古士兵俘获的女人,声称为保护自己的珍珠而将它们吞下。她立即被处决,为了找到几颗珍珠,成吉思汗命令士兵们对死在战场上的人开膛破肚。

具有审美、经济、宗教和政治价值的珍珠,是古代世界的至上珍宝。而蒙古这个历史上疆域最广的内陆帝国,是其无可匹敌的收集者、支持者、传输者。将影响力扩展到海洋领域,对于游牧民族来说是怎样的新起点和新挑战?

久负盛名的蒙古帝国史学家、内陆欧亚历史文化专家爱尔森最后一部著作

综汇六种语言史料,以珍珠为窗,联动欧亚世界的陆海贸易

追溯南北跨生态互动,重审蒙古政治文化的长时段影响

大卫·克里斯蒂安、姚大力、刘迎胜、张帆等重量级学者一致推荐

珍珠诱惑:财富、威严与海权的表征

人类对珍珠的迷恋,与珍珠的神秘源起有关。这种美好而富有光泽的物品,出自一种并不引人注目的海洋生物,这简直是一种几乎不可能存在的现象。我们以概述当前科学对珍珠自然特性的认知为起始;转而考察人们通常赋予它的文化意涵。珍珠的价值因其文化意涵而提升。

一般来说,珍珠是指活的软体动物在应对异物入侵时,通常有机产生的碳酸钙凝结物。软体动物为应对外界刺激,会持续数年地给入侵物裹上钙质的同心层。

软体动物门(Mollusca)由超过十万种生物组成,其中大多数出产珍珠。珍珠通常来自珠母贝(nacre),亦即所谓的珍珠母(mother-of-pearl)。距今2亿年前的化石首次证实了珍珠的存在,而在距今1.45亿至6500万年之间,珍珠已不再罕见。尽管许多物种都能产出珍珠,但只有少数双壳纲动物(bivalves)产出的珍珠才具备商业价值。为了研究方便,我们可以将它们分为两类:咸水牡蛎和淡水贝类。前者中最著名的是热带海域的真珠蛤属(Pinctada)。后者则在欧亚大陆以及美洲的江河湖泊中有众多的属。

因为原始人类找寻软体动物作为食物来源,人类与珍珠的接触可以追溯到几百万年之前。然而,珍珠会随着时间流逝而变质,所以人类与珍珠相关联的最早证据,出土于波斯湾畔和美索不达米亚平原公元前4至前3世纪的墓葬中;而最早的文献记录则出现在更晚的近东史诗中。

展开全文

珍珠最吸引人类的特质是它的光泽、反射率与透明度。这些独特的光学性质与珍珠的晶体结构和球状外观相关。晶体结构本身散射光,而球状外观使其反射的光芒看起来像是从珍珠内部发出的。

从物理性质而言,珍珠比宝石要柔软一些。尽管如此,由于自身的晶体结构,珍珠也很难被压碎。其颜色千差万别,白、黑、红、金、蓝、绿等多种兼备,一般反映的是蚌壳内表面的颜色。它们的质量和尺寸也是各不相同。珍珠的比重是2.6—2.8,因此它们比宝石更轻。已知最大型号的珍珠直径最长达23.3厘米,但超过8厘米的天然珍珠非常少见。而那些直径小于3毫米的珍珠商业价值有限,小于2毫米的则被称为“芥子珠”(seed pearls)。

珍珠的外形也是不胜枚举:圆形、水滴形、扁平形、细长形以及不规则形。不规则形也被称作“巴洛克”(baroque)。即便是小规格的圆形珍珠,也近乎千中选一,颇为难得。随着尺寸的增加,圆形珍珠的品类逐渐变得稀少。因此,长期以来,大颗圆形珍珠价格不菲。

考虑到珍珠本身所具有的吸引力,横贯欧亚大陆的人类社群对它们产生积极的反响并不令人意外。人们很容易修饰、美化珍珠的自然属性,通常认为它们具有无边的神灵魔力,或者赋予它们高昂的市场价值。

为物品附加价值的倾向具有若干重要的影响,这将在后续章节中详细说明。首先,从这一点来说,珍珠并不是唯一的,很多其他商品同样具备“上等”、尊贵的价值,而没有实用价值。正如科林·伦福儒(Colin Renfrew)指出,上述现象可以归因于人类有“赋予物质产品以社会意义和象征意义”(to give a social and symbolic significance to material goods)的倾向,这种倾向不是适应性的,却能提高地位和政治影响力。此外,占有这类物品并用于礼仪,不仅是社会地位的反映,而且是达成和宣扬这种社会地位的手段。科林·伦福儒的观点完全符合成吉思汗时代宫廷政治的进程。

其次,实用性物品的作用通常可以由它们的结构和物质属性来推论,而纯粹象征性的物品具有文化多样性,较难解读。商人们推销这些来自遥远国度的商品时,不得不考虑商品在当地、区域和国际范围内的丰富文化意涵。因此,商人们深入地参与着跨越时空的形象传播过程。

关于珍珠的形象和流传的故事——它们高昂的价值、异常的起源以及独特的力量——都被文献广泛地记录下来。在上古和中古时期,人们以珍珠的产额来衡量海洋的富饶程度;珊瑚、龙涎香等其他海产品虽然也很贵重,但明显居于次要地位。珍珠在珍宝中的崇高地位表现为,欧亚大陆主要语言的修辞频繁地借助它来表达价值、美好、珍稀、卓越和异域知识的概念。在远离海洋区域演化产生的突厥语中同样如此,这证明珍珠文化稳定地由南方传播到了北方。事实上,珍珠所具备的共通一致的美学品格,跨越了无数的时空与文化的界线。虽然附加给珍珠的象征和精神意义更为多变,但重要的一点是,它们在任何地方都具备这样的特质。

尽管珍珠是最受尊崇的一类物品,也得承认不同个体之间的品质存在很大的差异。珍珠既有极尽奢华之属,也不乏廉价和未分类的品种。波斯语、阿拉伯语、梵语和汉语中都有为非专业人士编纂的关于珍珠收藏和鉴赏的著作。收藏、鉴赏珍珠的基本标准设立颇早,且长期通用。早在公元1世纪,普林尼(Pliny)声称,珍珠的价值由它的“光泽、大小、圆度、光滑度和质量”决定。此标准亦见于公元9世纪署名贾希兹(Al-Jāḥiẓ)编纂的阿拉伯语商业手册中。

专家们自然会发展出一系列复杂的词汇来描述不同的珍珠个体在形状、大小、颜色和光泽上的细微差异。当然,每个不同的贸易群体也有自身同样复杂的词汇。因此,想要在跨国珍珠市场上获得成功,商人必须掌握数百个专业术语及其在多种外语中的对应词。

在不同的时空情境下,有时也流行将不同的罕见颜色的珍珠搭配使用。据说,波斯萨珊王朝的妇女用五种不同颜色的珍珠装饰她们的头发。在哥疾宁王朝(Ghazna,又译伽色尼王朝)统治者马赫穆德(Maḥmūd of Ghazna,998—1030年在位)的宫廷中,色调奇异有时还带着小黑点的珍珠,被视作稀世珍品。无论如何,毫无疑问的是,白色珍珠长期以来得到精英和鉴赏家的青睐,被用作装饰、展示和馈赠。

至于外形,圆度是首选标准,可以通过在盘子上滚动珍珠来测试它的圆度。任意一对完全相同的珍珠,尤其是在同一蚌壳中发现极其罕见的“双胞胎”,同样颇受人们珍视。对于中古时期的穆斯林收藏家而言,这样的珍珠“双胞胎”是最完美的组合。

珍珠的规格和重量也非常重要。从小颗到超大颗,它们一般被分为十几个等级。超大颗珍珠在波斯语中被称作durr或ḥabb,是诗文中描述和歌颂的对象。更为具体且有价值的指涉是,蒙古传统中有时形容珍珠如“羊粪大小”;而伊斯兰文献则借用麻雀蛋或榛子的大小来表达。汉文材料中亦有“其二珠大如榛”的记载,反映了西亚衡量标准向东方的渗透。

不过,由于珍珠价值名贵,珠宝商人有赖更精确的方式来确定珍珠的重量。在穆斯林国家,因为官方货币具有稳定性,所以珍珠的重量通常以货币用语来标示。珍珠屡屡以密丝戈尔(mithqāl)计重。密丝戈尔是用来设立铸币重量的单位,1密丝戈尔相当于4.5克。在穆斯林时代早期,1迪尔哈姆(dirham)被定为7/10个密丝戈尔。但实际上,珍珠的重量等同于流通中硬币的重量——最常见的是金第纳尔(dinar)。

评判珍珠的最后标准是原产地。这是一条重要因素,早期宝石专家们如以博学著称的比鲁尼(al-Bīrūnī,973—约1050)已经很好地认识到,从中国到东非和红海,每一个主要的牡蛎渔场产出的珍珠都是独特而优质的。前现代的鉴赏家将来自南部海域的珍珠进行了明确的区分,其来源只有两类:射勒珠母贝(Pinctada radiate)和白蝶贝(Pinctada maxima)。他们得出的结论是,珍珠在生长期的细微变化与当地的自然环境以及采收方法有着更为密切的联系,而产自何种牡蛎并非问题的关键。

前现代欧亚非大陆的消费者拥有很多的选择。从东北亚开始,最靠近蒙古本土的资源是“北珠”,出自中国东北的松花江和其他河流中的蚌类。这些收成是金朝(1115—1234)及金朝之前女真人混合经济的一部分,后来珍珠采量虽然大幅减少,但仍然持续到清末。据马可·波罗记载,日本产有红、白二色海珠,皆输入大陆。沿着漫长的海岸线,中国也有数量众多的采珠场,其中尤以雷州半岛西部的合浦和海南岛东北角的崖州最为著名。汉初以前,也可能在更早的时候,这两地的采珠工作都由当地的非汉族原住民来完成。在遍布中国南方和西南地区的无数河流湖泊中,也有丰富的淡水珍珠供应。最早见于记载的是西汉时期(公元前202—公元9年)的桂林郡,直到20世纪早期,当地仍有珍珠产出。

通过贸易往来,东南亚大陆和菲律宾群岛、爪哇、苏门答腊等地的采珠业也为中国及穆斯林国家所知晓。马可·波罗声称,“秦海”(Sea of Chin)有七千多个岛,人们在周围捕捞珍珠。虽然不免夸张,但这反映了东南亚海域珍珠产量颇丰的事实。

印度的采珠业主要集中在南亚次大陆和锡兰之间的马纳尔(Mannar)湾沿岸。考古证据表明,当地首次开采珍珠在公元前一千纪之初,印度早期文献也记载了珍珠贸易。从公元1世纪开始,大量的异域文献将锡兰列为南亚珍珠的重要产地。锡兰岛的珍珠产量虽然保持了较高的水准,但在中古晚期之后,马八儿(Maʿbar,科罗曼德尔海岸)和马拉巴尔(Malabar)成为其强有力的竞争对手。

波斯湾也盛产珍珠,这种美誉从古代开始,一直持续到欧洲海上扩张时期。波斯湾沿岸有许多地方以拥有“珍珠矿”(maʿdan-i marvārīd)而著称:法尔斯(Fārs)省海岸的加纳法(Ganāfah),靠近巴士拉(Basra)省的哈尔克岛(Kharak),以及靠近霍尔木兹的格什姆岛(Kishm)。更知名的珍珠矿在阿曼沿海区域及法尔斯省附近的基什岛(Kīsh/Qays)周围。在波斯湾所有产出珍珠的地方中,巴林的矿床以其质量和数量获得了最高的赞誉,这一赞誉持续到20世纪。亚丁湾(Aden)和红海采珠业虽然也见于记载,但通常被认为处于次要地位。对于对此物有强烈兴趣的穆斯林和中国人而言,它们是位置最西的珍珠产地,而菲律宾群岛是最东的珍珠产地。

至于上述产地的珍珠何处最好,可谓众说纷纭,莫衷一是。判断珍珠价值的标准很有意思,有时建立在当地的自豪感和经济利益之上,有时又基于神秘远方的商品的强大吸引力。当然,珍珠的估值在多数情况下都是依照实际情况而定,反映了生产效率和市场条件的变化。

虽然几乎每个地区出产的珍珠都有它的支持者,但仍有两处产地的珍珠脱颖而出。《红海周航记》(Periplus Maris Erythiae)成书于公元50年前后,其佚名作者断言,印度珍珠的品质应当居于首位。这一观点随后得到了中国人和欧洲人的认同。人们对印度珍珠的迷恋或许因为相信锡兰是伊甸园的所在地,亚当的后裔正是从这里散布到有人类居住的世界其他地方。然而,古典作家、穆斯林以及欧洲作家的主流观点认为,波斯湾产出的珍珠更胜一筹。蒙古时代的中国也是如此,《元史》列举伊利汗不赛因(Abū Saʿīd,1316—1335年在位)所辖地区,最前面两个地名——八哈剌因(Bahrain,今译巴林)、怯失(Kīsh,今译基什),是生产珍珠的核心区域。

人们对如下问题有共识:从古迄今,人们历来认为咸水珍珠的品质比淡水珍珠更优,并且对二者进行仔细区分。后者在晚近的英语中也被称为“杂种珍珠”(bastard pearl)。在西方语言中,“东方”(orient)一词的使用进一步强调了咸水珍珠的优越性。“东方”既指代富有光泽的珍珠,也表示珍珠本身散发的光泽,通常用来区别富有光泽的海洋珍珠和欧洲河蚌产出的颜色较为暗淡的品种。珠宝商们频频将“东方”作为衡量其他宝石的明亮光泽或“纯正”颜色的标准,这一术语同样适用于他们对咸水珍珠的评判。

汉文材料中也有类似的表达,即“海上明珠”。宋朝(960—1279)的统治阶层尽管接受这一标准,但在12世纪初的一段时期,他们使用北珠来装饰住所、点缀衣物,达到了贪得无厌乃至近乎痴迷的程度。

除此之外,还存在一类具有自然发光特质的珍珠。欧亚大陆的许多宝石都有类似的说法:钻石可以吸收并反射光线;由矿物质制成的人造宝石加热或摩擦时会发出磷光;最著名的是“明月”和“夜光”频见于佛教、突厥和中国故事中。“明月”和“夜光”被认为是希腊化时代中近东世界的奇特物产,这一区域在汉文材料中被称为“大秦”(Daqin)。虽然博学的怀疑论者有时会拒绝承认自发光珍珠的存在,但这种观念广泛而持久,只能强化珍珠的神秘感和光环。

人们对珍珠品质的争论一直持续,但如前所述,欧亚大陆的绝大部分地区都有通行的标准,例如大小、圆度、白度和光泽。如果符合甚至超过所设立的标准,便可获得不菲的报价。这样的珍珠通常被称为“皇家珍珠”(royal pearls),此词至少可以追溯到中古波斯语“morwārīd-i shahwār”,即“王者之珠”(pearl fit for a king)之意。公元5世纪,嚈哒人从萨珊波斯王朝抢夺的那颗“大珍珠”(the great pearl),无疑符合评价标准。拜占庭的君主也对它垂涎三尺,最后以回售给波斯国王而告终。

在中国南方的原住居民看来,珍珠尽管价值高于其他所有物品,但仍然经常被用来与其他珍贵的自然物产相比较。在穆斯林国家,各类宝石的估价只有红宝石、祖母绿与珍珠差可比拟。中国崇玉,标准也比较多样,有时将黄金、白玉、明珠三者同时作为衡量物质和世俗财富的终极标准。而在古印度吠陀时代的价值观念中,则是黄金居首,珍珠其次。

黄金和珍珠通常被视作互补的一对。莎士比亚“镶满真金珠宝的御袍”一句,描绘了占据主导地位且为整个欧洲大陆所接受的贵族着装标准。在欧亚大陆西部,黄金和珍珠的配对也反映在具体的商业实践中。1330年代的裴哥罗梯(Pegolotti)通商手册中提到,黄金和珍珠在顿河下游的塔纳城(Tana)出售时采用相同的计重单位萨爵(saggio)——相当于1/16盎司。黄金和珍珠不仅代表陆地和海洋的宝藏,而且都与伟大君王的威严、财富及影响力密切相关。在少数情况下,国君拥有大量的珍珠甚至也是其实际行使海权的表征。

蒙古人完全认同这些标准。事实上,在《蒙古秘史》中,除白银(mönggü)之外,自然珍宝中只有黄金和珍珠被提及。在蒙古语版本的《亚历山大传奇》(Alexande Romance)中,黄金和珍珠成为衡量财富的独特标准。判断珍珠的价值时,蒙古人的标准与泛欧亚观点完全一致。这在乔叟(Geoffrey Chaucer)的《武士的故事》(The Knight’s Tale)中得到了准确的反映。乔叟描述了印度国王伊米屈厄斯(Emetrius)披挂着金锦,“上面有又白又圆又大的珍珠”。这颗珍珠的品质完全复制了蒙古人对完美珍珠的期许,也与波斯人“王者之珠”的概念相吻合。

蒙古帝国的奢侈品偏好与消费狂热

1221年,李志常随长春真人丘处机穿过阿尔泰山南部,见商人从西域运来面粉,在当地“五十两白金可易面八十斤”!显然,此时的蒙古人是狂热而无节制的消费者,他们购买包括非奢侈品在内的各种异域商品。这些商品无视经济规律,被追逐利益的骆驼商队运输两千里或接近七百英里的距离。

蒙古人迅速地形成了与传统观念相称的消费文化。天性质朴的游牧民族被他们“文明的”臣民腐化,习得了这种自我放纵的行为。经历若干世代之后,这种行为愈发明晰。这种论说线索,可以追溯到阿拉伯历史学家伊本·赫勒敦(Ibn Khaldūn,卒于1406 年)。具体的实例说明,游牧民族的消费文化容易受到定居民族的影响。1221 年,宋朝使臣赵珙前往华北,访问蒙古帝国的当权者。他指出,年轻的一代即第二代蒙古人,已经接受了胡服胡帽。虽然这种观点很吸引人,但大量证据表明,蒙古人对名贵物品的渴求与选择,早在展开最初的军事征服之后,直接并密切地接触定居世界的财富和品位之前,便已经形成。

前帝国及帝国时代的文献,对蒙古人购物清单中的首选商品都有明确记载。这些材料告诉我们,几个世纪以来,蒙古人划分价值层级的标准始终稳定不变。蒙古人最为渴求的物品,是来自草原民族的牲畜以及从定居城镇获取的奢侈品。奢侈品主要指精美织物、贵金属、宝石,尤其是珍珠。在后一种情形下,契丹统治者经常收到阿拔斯王朝赠送的大珠。11 世纪的蒙古人肯定对咸水珍珠有一定程度的了解。我们可以推测,由于这种商品珍稀而且产地遥远,它所散发的光环被极度放大。因此,在蒙古帝国形成之前的几个世纪,蒙古人已经意识到西域珍珠的物质价值和精神属性。

此后,12 世纪中叶,蒙古人实际上是从女真人的手中获得了这些珍宝。女真统治者也在他们的个人装饰中大量地使用珍珠。金朝统治者为了在草原地区寻求代理人,按照皇家赠礼的标准,赐予成吉思汗三世祖合不勒汗(Qabul Qan)“黄金、宝石、珍珠和服饰”。而更直接且具体的案例是,1195 年前后,蒙古人与其盟友击败了塔塔儿部,缴获的战利品中有一件“大珠衾”(tanatu könjile,镶有大珠的被子)。这件事在当时很有名,表明咸水珍珠在草原地区极为罕见。需要强调的是,蒙古人对他们所获的物品非常了解,已经赋予其特殊的名称。

这并不是说蒙古人对珍珠的偏爱是纯粹原生的。显而易见,蒙古人对奢侈品和用来表明社会地位的商品的特定品位,受到近邻尤其是内亚诸民族的影响。仅举一例说明:蒙古人对波斯湾珍珠的偏好,与契丹人和畏兀儿人认为南方海域出产的珍珠优于当地品种的看法完全一致。在这个具体的案例中,珍珠给予蒙古人的影响,很可能是因为它们与草原地区的皇室相互关联。

正如后续章节将论证的,蒙古人在这类事物上的优先选择——譬如黄金的属性与权力——深深植根于游牧民族和后游牧民族的文化史。因此,蒙古人在扩张的前夕,已经形成了消费社会。他们对名贵物品有着固定的观念,认为它们是宏伟帝国的附属物和装饰品。这些观念被保存在游牧民族的历史记忆中,直到取得军事上的胜利,才成功地被激活并成为现实。成吉思汗及其继承者以惊人的方式获取了空前丰饶的海陆宝藏。

一旦控制定居国家,蒙古人便立即沉溺于对显示身份地位的商品的偏好之中。这些商品部分来自官方渠道、战利品分配以及宫廷赏赐,精英们则很快自主地通过商业途径寻求更多。蒙古帝国宣告成立后不久,统治者就开始关注物资是否充足的问题。1215年前后,花剌子模沙摩诃末(Khwārazmshāh Muḥammad)派往蒙古帝国的第一批使者抵达华北,成吉思汗热情地接待他们,然后指示他们向他们的君主传达以下消息:“我是东方之主,你是西方之主。让我们之间建立起友谊、和睦、安宁的稳固关系;让彼此的商人和车队畅通无阻;让我国的财物和商品流通到贵国,也让贵国的财物和商品同样地输入到我这里来。”这段记载来自朮兹札尼(Jūzjānī),尽管他是在讲述此事发生之后流传的故事,但大概的语气和主旨基本属实,也完全符合成吉思汗与长途商人之间密切关系的基本事实。这种关系可以追溯到蒙古帝国建立之前。

上述记载同样与《元史·定宗本纪》相吻合,它生动地展现了蒙古第三代统治者狂热采购的情形:“诸王及各部又遣使于燕京迤南诸郡,征求货财、弓矢、鞍辔之物,或于西域、回鹘索取珠玑,或于海东楼取鹰鹘,驲骑络绎,昼夜不绝,民力益困。”

这条史料对许多观点具有启发性。首先,它再次申明被挑选的这些珍珠皆从波斯湾地区输入。其次,它提供了一个典型的案例,说明跨生态物种交换的重要性——通常以自然物及动物产品的交换为特征。此外,宗室贵戚们采用帝国的驿站系统来扩大自身的利益,也已经被其他材料所证实。这告诉我们,在很短的时期内,蒙古人已经成为欲罢不能的长途购物者。换而言之,在追求名贵商品的过程中,蒙古统治者及其家臣们对跨越洲际的商业辐射范围喜闻乐见。难怪在1240 年代中期,柏朗嘉宾会被统治阶级积聚的“金、银、丝绸、宝石和珠宝”等巨大财富所震撼。

后世对奢侈品的需求有增无减。据拉施特记载,合赞汗统治时期,高利贷猖獗。许多贵族为了购买“镶有宝石的腰带、珍珠和其他名贵之物”,不惜大肆借贷。城市居民、商人以及其他有社交渴望的群体竞相攀比,自然造成了屡见不鲜的个体化负债事例。但正如我们引述的材料所描绘的那样,蒙古统治者与法国古代政权的情况类似,整个统治阶级在疯狂追求显示身份地位的商品的过程中,完全陷入了债务的泥淖。

拉施特的另外一段记载提供了有用的标准。拉施特宣称与他同时代的普通民众坚信,精英阶层所穿的织金锦衣使用了大量黄金,直接导致市场上黄金短缺的现象。尽管从经济学角度来看并不准确,但这种认知仍然有助于我们了解公众对待蒙古贵族消费主义泛滥的印象和态度。

蒙古人好像贪得无厌,欲壑难填,导致上级向下级施压索要珍珠,下级同样接受了向上级行贿的行为。通过这些手段,具有政治影响力和社会地位的人士,包括忽必烈汗的两位首席财政大臣阿合马(Aḥmad Fanākatī)和桑哥(Sangha)在内,在其丰富的个人收藏中积聚了许多高品质的珍珠。同样的,他们一旦失势倒台,不义之财也会被没收充公并存入国库。1282 年,御史台臣上奏,揭露了这类腐败的程度以及由此产生的没收行为:“见在赃罚钞三万锭,金银、珠玉、币帛称是。”忽必烈的回应是“诏留以给贫乏者”。因为汉法传统的监察机构御史台于1268 年重建,所以上述报告的数额是十余年以来的积累。

向有影响力的政府官员赠送“礼物”,通常用珍珠或者类似的贵重物品。这在绝大多数历史时期的政治生活中,是广泛存在且普遍被接受的特点。事实上,由于官员长期得不到足够的资源或财政资金来履行主要职责,所以在许多前现代社会中,一定限度的政府贪腐行为都在公众的预期和容忍范围之内。在伊斯兰国家,这些“礼物”被称为nisar,如果保持在合理范围,就会被公开记录并致谢。然而,这种做法在元朝似乎已经远远超出公认的容忍限度,因此被视为几乎不加掩饰的大肆贿赂——这种认识非常正确。

拉施特完全理解,对于蒙古人而言,“首饰(muraṣṣaʿāt)、宝石和珍珠以及服饰”是财富和地位的必要标志,因此它们也是宫廷政治的重要组成部分。三者结合形成了一个整体,所有上位者都迫切地将这三部分同时展现出来。元末杨瑀也持相同的看法,他指出,“金、珠、锦绣”在中国是精英地位的标准特征,如果有所欠缺,则会被认为非常窘迫。上述珍宝的缺乏,也会引发竞争和强烈的嫉妒。同时代的汉人史家权衡,详尽地叙述了另外一件更引人注目的事例。1358年,元朝最后一位皇帝顺帝妥懽贴睦尔下令为一位近侍修建一处豪华宅邸。这引发宦官(内侍)们抱怨他们的住处相形陋劣。顺帝接受了宦者的意见,并允许宦者从近侍的宅邸中取走黄金和珍珠,以供他们自用!

在传统汉文史籍中,类似的出格行为被视为王朝衰亡的根源和象征。明太祖朱元璋(1368—1399年在位)也持相同的看法,认为有必要在他的官员中禁止所有形式的赠礼——这是蒙古人留下的负面遗产,因为他坚信这种做法对元朝的覆灭起到了重要作用。

当然,试图通过流行的、价格高昂的显示身份地位的商品,获取相应社会地位的行为,是欧亚大陆历史上一个连续不断的特征。早在现代科学社会出现之前,这些消费文化蕴涵的基本社会动力已经得到清晰的识别和长足的理解。较早的案例是成书于公元前81 年的《盐铁论》,双方的争论围绕着西汉政府的经济政策展开。《盐铁论》扼要地指出“上好珍宝,则淫服下流”;之后的篇目又补充为“富者欲过,贫者欲及”。

大约14个世纪之后,官方仍然对上述情况所带来的危险非常担忧。这一点在1314 年元仁宗颁布的法令中得到了体现,其中宣称“比年以来,所在士民,靡丽相尚,尊卑混淆,僭礼费财”。这种情形之下,所有这类法令的关键目的是维护社会政治的等级秩序,它又与对于各阶层普遍存在财政困境的顾虑混合在一起。在当朝君主看来,过度的消费主义已经成为大问题,威胁了元朝政权的稳定。

失控的消费主义是很常见的故事,普遍存在于定居民族和游牧民族之中,影响到社会所有阶层,而且绝非任何特定的地点、年代和经济制度所独有。选取特定种类的显示身份地位的商品进行展示,是人类学家所谓“文化聚焦”(cultural focus)的副产品。“文化聚焦”现象在传统和现代社会中都是变革的主要根源。该理论在一定程度上指出,最受关注、引发最多讨论的文化特质,也是最多变、最精巧、最让人竞相模仿的。而且其中最密集、最奢华的竞争大多发生在精英之间,尤其是涉及穿着和个人装饰时。毋庸置疑,这是蒙古统治者及其朝臣的真实写照。他们的社交生活聚焦于展示服装、首饰和珍珠的机会。王公贵族们的确在许多场合下可以这样做,因为宫廷设置了大量的节日和庆典,有些持续数日甚或数周。在此期间,每日更换服饰,客人们便有足够的机会炫耀和攀比他们所积聚的华服。毫无疑问的是,蒙古宫廷的主要功能之一,是为此类炫耀性的消费提供适宜的展示场所。

不言而喻,竞相模仿通常导致失去节制,尤其是“高级的”和由皇家宫廷认定的非理性的时尚,经常由于复杂性、尺寸和重量的增加而变得失衡。罟罟冠便是一个详细而生动的案例。它达到了这种程度,必须经过精心设计,并且尽可能固定得牢靠。它的最终也是极端形式可能出现在帖木儿帝国的宫廷。克拉维约(Ruy Gonzales de Clavijo)亲眼见证了帖木儿的皇后进帐仪式,她那“硕大的冠前后晃动”。为了防止冠脱落,侍女们“举着手托着冠”。即便在皇后落座后,她们中仍然有三位继续做着这项至关重要的工作。克拉维约补充道,随后又有八位夫人列队而入,同样装扮,同样被服侍。

结语

考虑到蒙古人拥有巨额财产,他们如何从地理遥远、气候多样的地域提取和传输珍珠这样的期许商品?在遥远的北方,成吉思汗系统治者唤醒并扩展了与森林及苔原族群之间古老的贸易和朝贡关系。这种情况下,被征服的有丰富的森林—苔原边界经验的人口,充当了他们寻求皮毛、白海青、河珠和其他北方商品的中介。

在草原地区,蒙古人不需要中介或顾问。他们成功地重新支配了游牧居民,从而调动了草原的军事资源——人力和马力,这对他们的帝国事业的成功至关重要。在草原以南的农业地带,他们吸引、吸收并强迫本地和外来官员、地方统治家族及国际商人来帮助他们从这些复杂的社会中识别和提取人力、物力。此事之所以可能,是因为在蒙古之前的几个世纪中,华北、突厥斯坦和呼罗珊的中间人队伍已经逐步发展,他们惯于也愿意协助这个来自内亚的政体管理定居人口。

蒙古人的影响力扩展到海洋领域,这对于游牧民族来说是一个新起点和新挑战。蒙古人试图对东南亚实行直接行政控制,并主张用海军主宰周围海域,但不断遭遇失败。这些失败当然最难忘怀,却往往遮蔽了他们在海上取得的很多和平性的成功。蒙古人之所以成功,是因为他们占据了设施雄厚的中国海岸线,为他们积极参与南海商业生活提供了必要的海洋资源。正如邓钢有力论证的那样,从活动范围、造船技术、航海设备和旅行文献的角度来判断,中国的海上成就的顶峰是南宋和元时代,而不是像通常所认为的明初郑和下西洋时期。

蒙古人可以选拔数种专业人员,使这些人服务于与游牧民族完全不同的环境中。中国人可以提供一些人员,但是成吉思汗系统治者更加青睐穆斯林,这是有充分理由的:他们不仅在中国、东南亚和印度拥有众多且不断增长的飞地,而且与波斯湾、红海和地中海东部也有重要联系。蒙古人将中国航海技术与穆斯林商业网络嫁接起来,带来了南海商业的黄金时代。

在帝国的北方森林和农业地区,中间人负责管理领土和控制臣属人口。不同的是,在南海,中间人负责寻找加入、渗透和获得现有贸易网络的方法。蒙古人以建立和运行一个广阔的基于陆上的交流系统即帝国邮驿系统而闻名,但在随后的几十年中,他们成功地支持了一个同样广阔的海上通讯系统,其创建和运营者并非自己,而主要是精通跨文化贸易的印度佛教徒和穆斯林商人。

由于这些多方面的联系,成吉思汗系宫廷起着巨大的磁铁作用,吸引着来自旧世界每一个地域的商人和商品。对此成就最普遍的解释是,帝国创造了“和平”,促进了商业产品和文化产品的远距离流通。

可以肯定的是,这确实是答案的一部分。但在更根本的层面上,形成如此庞大的游牧帝国,需要大量积累和重新分配能凸显身份地位的商品,这一过程促进了新的政权在真正的大陆范围内消费。这种情况下,陆上贸易和海上贸易同时蓬勃发展,形成了一个动态的交换系统,使商品在东西、南北方向移动——其中包括大量珍珠,也就不足为奇。成吉思汗系统治者利用这些精心的展示,在凸显其影响力和财富的同时,将自身包裹在皇家高贵的光环之中,当然,也能制造出福荫。

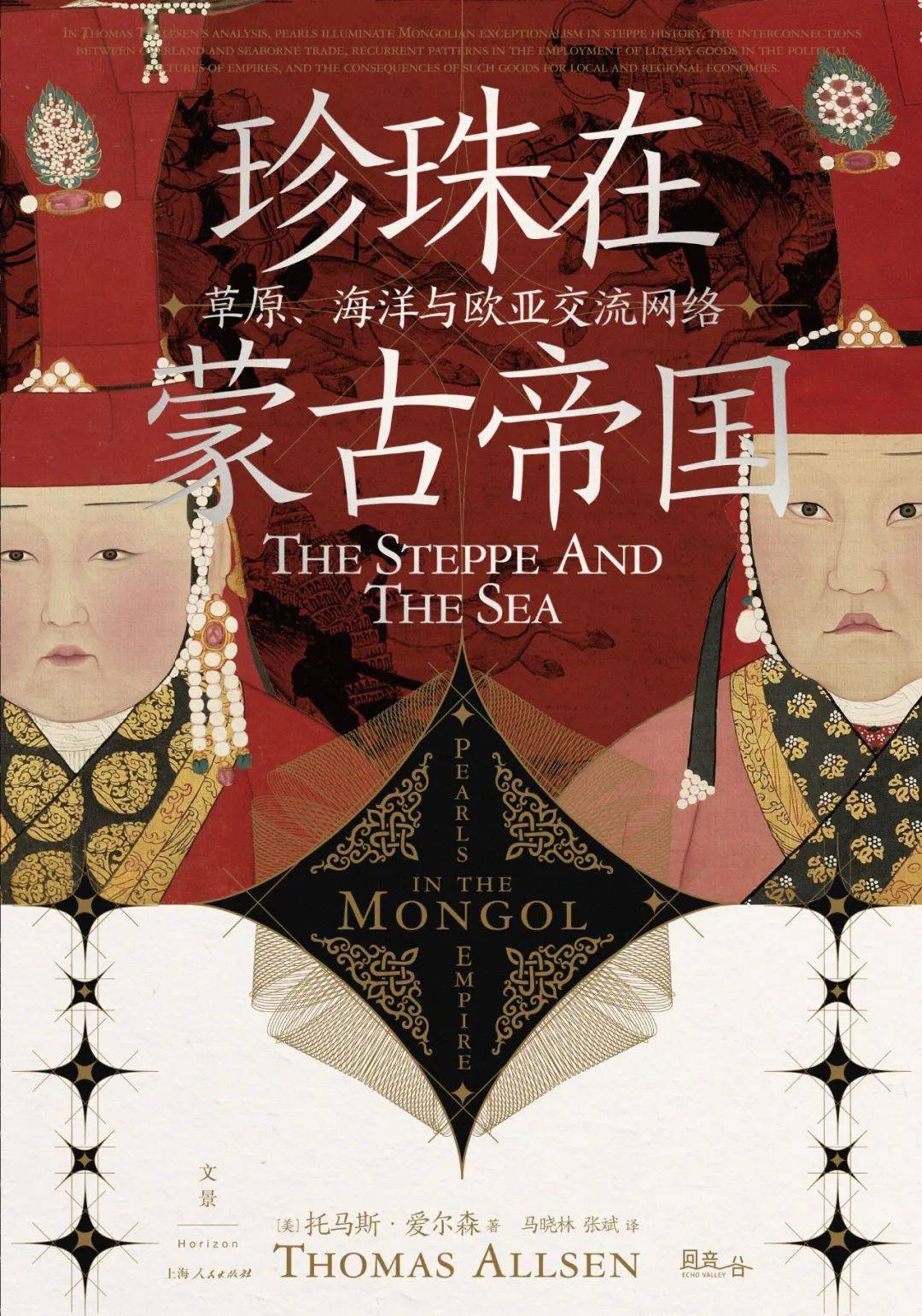

【内容简介】

《珍珠在蒙古帝国》是久负盛名的蒙古帝国史学家托马斯·爱尔森生前的最后一部作品。书中检视了珍珠作为奢侈品和政治投资对于蒙古帝国的重要性(从帝国1206年建立,历经前所未有的扩张,到1370年分裂和衰落),由此追溯北方草原地区与南方海洋之间形形色色的文化和商业往来。爱尔森首先聚焦于珍珠的获取、呈现、再分配和政治上的重要性,以此显示形成如此广大的游牧帝国的过程中,如何要求对于尊贵商品的大量积聚、管理和移动,以及这一进程如何导致一种大陆性规模的新消费制度的生成。

爱尔森提出,跨大陆贸易和海运贸易同时繁荣,塑造了一个有活力的交换体系,将货品从东运到西,从北运到南,其中就包括海量的珍珠。通过追溯珍珠在不同时段的流通,他强调了交换的不同模式——战利品、朝贡关系、市场机制以及互惠赠礼——的重要性。他也阐明了蒙古的市场策略不仅利用了神话和民间传说,也利用了精于跨文化商业的印度—佛教徒和穆斯林商人创建的海上交流网络。

珍珠解释了草原历史中的蒙古例外主义、跨陆地贸易和海运贸易之间的内部关联,帝国政治文化中奢侈品使用的循环模式,以及这类商品对于本地经济和地区性经济的重要性。爱尔森深知,珍珠是诊断性的,而非决定性的。以珍珠为窗,爱尔森探讨了蒙古帝国的政治文化,及其对于整个欧亚世界的文化物质和商品流通之深远影响。

【作者简介】

托马斯·爱尔森(Thomas Allsen,1940—2019)

久负盛名的蒙古帝国史学家、内陆欧亚历史与文化专家,美国新泽西大学历史系名誉教授。明尼苏达大学比较亚洲史博士(1979),1980年起任教于新泽西州特伦顿州立学院(后更名为新泽西学院),至2002年退休。

著有:《大汗蒙哥在中国、俄罗斯与伊斯兰地域的统治政策》(1987);《蒙古帝国的商品与交换》(1997);《蒙古时期欧亚的文化与征服》(2001);《欧亚皇家狩猎史》(2006)。参与撰写《剑桥中国辽西夏金元史》;1986—2013年兼任学术期刊《中世纪欧亚文献》主编;曾获美国国家人文基金奖(1998—1999,2003—2004)、古根海姆奖(2002—2003)。

【目录】

导言

上部 从海洋到草原

第一章 珍珠的特性

第二章 捕捞与加工

第三章 珍珠的积聚

第四章 珍宝与帑藏

第五章 展示与再分配

第六章 消费文化

第七章 富饶与福运

第八章 后蒙古帝国时代的珍珠

下部 比较与影响

第九章 珍珠的价格

第十章 神话传说与市场营销

第十一章 替代品与仿冒品

第十二章 陆路与海路

第十三章 贸易平衡

第十四章 海洋边疆

结语

一手史料与缩写

参考文献

索引

致谢

译后记