探寻西王母:隐藏在穆天子传奇故事背后的地缘与文明变迁

小编 2023年3月23日 15:54:02 小说大全 204

探寻西王母:隐藏在穆天子传奇故事背后的地缘与文明变迁

时至今日,世人对《竹书纪年》的评价依然是贬多于褒。其中雕刻的大量辣眼睛内容,不仅容易引起严谨学者们的普遍反感,还能使广大儒学爱好者们如鲠在喉。唯有自带传奇属性的《穆天子传》,因充满离奇色彩和想象空间,而被所有能接触到的受众所追捧。

虽然故事的真实性较为堪忧,却并不妨碍我们从中寻觅出线索片段。因为单单是西王母这个IP形象本身,就在漫漫历史长河中有过多次转变,甚至事关地缘格局与文明的不断变迁。

魏国人的模糊世界观

《穆天子传》其实源于争议性很大的《竹书纪年》

目前,有关周王穆天子西游寻觅王母娘娘的桥段,主要出自战国时期的魏国史官笔藏。在被公元3世纪的汉朝盗墓贼发掘前,早已不为当时的学者或记录单位获悉。其中缘由之一,便是秦始皇兼并六国后的焚书坑儒运动,以及王朝崩溃后的大规模破坏。其次还是因为《竹书纪年》本就只是魏国当局的一家之言,没有任何证据显示获得过其他诸侯认同。

相比之下,分布在《左传》、《列子》等正史中的周穆王事迹则较为清晰。此君在公元前977年继位,不仅是西周历史上的第五位天子,还是在位时间最长的统治者。其主要政绩在于修订刑书,并在稍后对居住在西面的蛮族邻居犬戎发动过两次征讨。但都不是远距离的大规模战争,根本没可能抵达传说中的昆仑。何况西周都城镐京,就在毗邻西部边陲的关中盆地,向北去往河套或向西直抵地域都较为便捷。

展开全文

历史上的周穆王确有西征犬戎 但都是短期的近距离行动

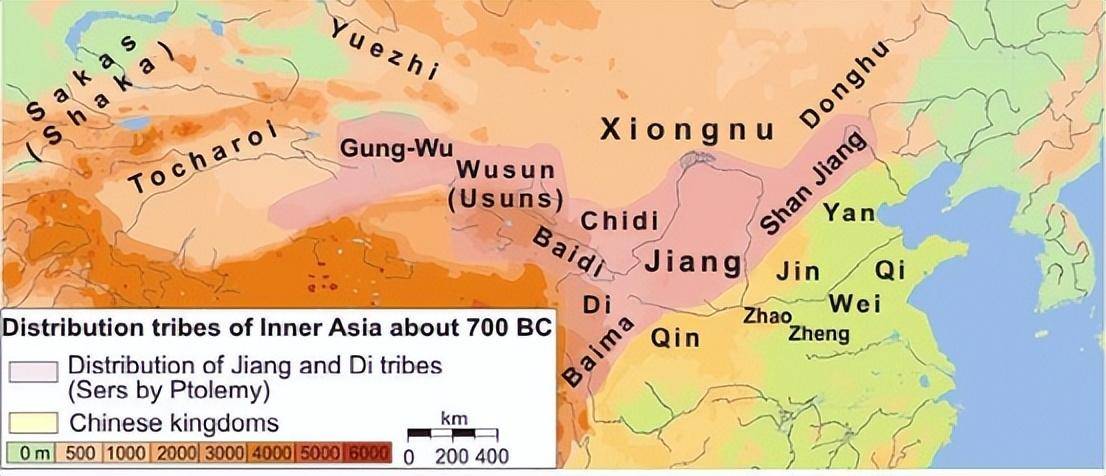

于是,魏国史官笔下的天子出游路线就显得非常奇怪:因为在《穆天子传》中,周王首先向北渡过黄河,再翻越主体位于今日山西境内的太行山麓,抵达位于阴山附近的包头。随后又要接连越过贺兰山与祁连山脉,才转向西北方的天山北麓,直至缺乏更多细节描述的西王母之邦。这趟行程全长35000里,而天子本人又额外向北多走了1900里。换句话说,其足迹并无踏足昆仑山脉,而是跑到更远的哈萨克与俄罗斯境内。

不过,大量考古发掘与正史记载都已表明,周人从未将领域拓展至如此广袤的空间内。加之《穆天子传》成形于数百年后的战国时期,故而更可能折射出魏国方面的中原世界观,与早年立足关中的周人没有直接联系。只是因为华夏史家向来有托古创作传统,借先人名讳强化自身说辞的可靠度和权威性,才将有过西征经历的穆天子搬出来竖作大旗。

《穆天子传》里的出行路线 并不符合西周情况

倒是更像战国时代的中原商路选择

正因如此,《穆天子传》里的巡游路线,其实更能反映出战国中后期的中原对外交流渠道。当时的魏国虽雄踞中土,却被日渐强大的秦国堵住了西进道路。虽然在和平时期,任何商人都能靠支付过路税换取顺利通关,却也会因此增加许多运营成本。所以,魏国人更热衷于向北迂回,由同为“三晋兄弟”的赵国触及河套地区,从而规避由秦国税吏把控的商路。尽管丝绸之路尚未贯通,但来自昆仑山脉的金属矿藏、玉石、马匹、毛皮和药物,已在遥远的东方获得普遍认可。 这层关系也注定会在后来,推动西王母形象与周天子出游传说的情节转变。

当然,先秦史学家从未在西王母和所属邦国身上花费任何笔墨。我们只能通过考古成果判断,那是一个奉行斯基泰游牧文化的塞种部落联盟。所以贵族即便是女性,也能继承王位且具备很高权威。更为巧合的是,他们在东方不乏文化远亲,包括控制河套南部的大义渠人以及鄂尔多斯高原东部的林胡和娄烦。 三者都与战国时代的中原有过密切联系,且都恰好分布在穆天子的巡游路线上。

西王母的最初形象来源

应该是某个生活在天山北麓草场的塞种女首领

汉朝人的世界观重塑

《山海经》中的大量怪异内容

实际上是汉初文人整理大量先秦历史碎片的结果

既然东周时期的魏国人能以穆天子之名著书,那么后来的汉朝人就可以将理论源头延伸至更古老的大禹。这种托古风潮的杰出代表,就是大约成书于西汉早期的奇谈怪论-- 《山海经》。虽然该书在司马迁之前并没有被任何人所提及,却并不妨碍后来光武帝将之定性成上古遗传。但过多碎片化的先秦信息复刻,难免不会在刀笔吏的转手中失真走样。

于是,周穆王的天山之行被巧妙转移至昆仑,而王母娘娘的也终于收获到具体形象。只不过后人很难想象,堂堂帝王竟会为一个 “豹尾、虎齿而善啸”的西游记式妖怪驻足。唯有那句 “蓬发戴胜”暴露出其原型灵感,来自长期生活于半山腰地带的羌人。彼时的他们,已经沿河西走廊的南部进入塔里木盆地边缘,而产自昆仑山的各类的奇珍异宝依旧畅想长安市场。

《山海经》中的西王母形象更类似于《西游记》里的妖怪

这种近乎180°的形象变迁,无疑反映出中原文明的世界观正经历着某种迭代更新。毕竟,西汉王朝不是局限于东方一隅的战国群雄,其领域早已随对匈奴的合战拓展至整个葱岭以东。因此,过去只有少数商人才能触及的西域世界,正以前所未有的开放程度喜迎东土来客。随之消散的首个情节,便是只有隔绝而产生出来的神秘感。哪怕在天山北麓游牧的乌孙部落还坚持着斯基泰文化传统,也必须在经济、政治和部分军事层面依赖汉朝援助,自然很难被新时代的观察家们视为某种远方神圣。

与此同时,原先生活在天山草场的塞种部落联盟,正因这层地缘变迁而选择转进阿富汗与北印度。其前锋至少有两股,分别深入至喜马拉雅山对面的马图拉,以及紧挨着印度洋的古吉拉特半岛。从而使自己同中原地区的交流更为不便, 也就很难与足不出户的中原记录者们追述西王母记忆。

从汉朝开始 西王母的形象被嫁接到羌人身上

此外,汉朝的西部拓边并非没有极限。除环境险恶的帕米尔高原外,南侧则是昆仑山脉这个难以逾越的高耸屏障。由于背后还有条件异常可怕的青藏高原,势必要花更多资源才能成功立足。更为关键的是,本地已有大量桀骜不驯的羌人部族。他们既不能放弃同各类山下人的贸易往来,也十分非常不乐意将自己的命运交于郡县流官。所以在同时代的中原看客心中,拥有极度野蛮又较为神秘的形象设计空间。尤其在乱世刚刚平息的王朝初年,大规模对外交流根本无从谈起,非常适合于被掌握只言片语的杂学家们随意发明。 所谓穴居习性,完全建立在此类现象基础之上。

讽刺的是,西汉人对王母娘娘的丑化设计,居然在后来的东汉时期发生了根本性转变。这倒不是说刘氏天子决定与河西的部族们搞好关系,而恰恰是因为局面恶化才意外衍生出来的“距离产生美”。毕竟,当时的王朝以迁都洛阳,不再如过去那般倚重关西边陲。充当中流砥柱的统治阶层,也多为后世学者笔下的关东贵胄。当意识到朝廷无力靠单纯出兵就弹压羌人反抗,便萌生出放弃部分西部领地的消极想法。加之本土的道家理念,因吸收外来的教派思维而融合出道教体系,便在意识形态层面保留了对某个西方圣地的模糊憧憬。 结果,西王母便由过去的穴居怪兽,一跃成为有银台居住的草药仙丹达人。

自从与高耸的昆仑山脉绑定

脱胎于羌人形象的西王母便日渐仙风道骨

两晋时代的放飞自我

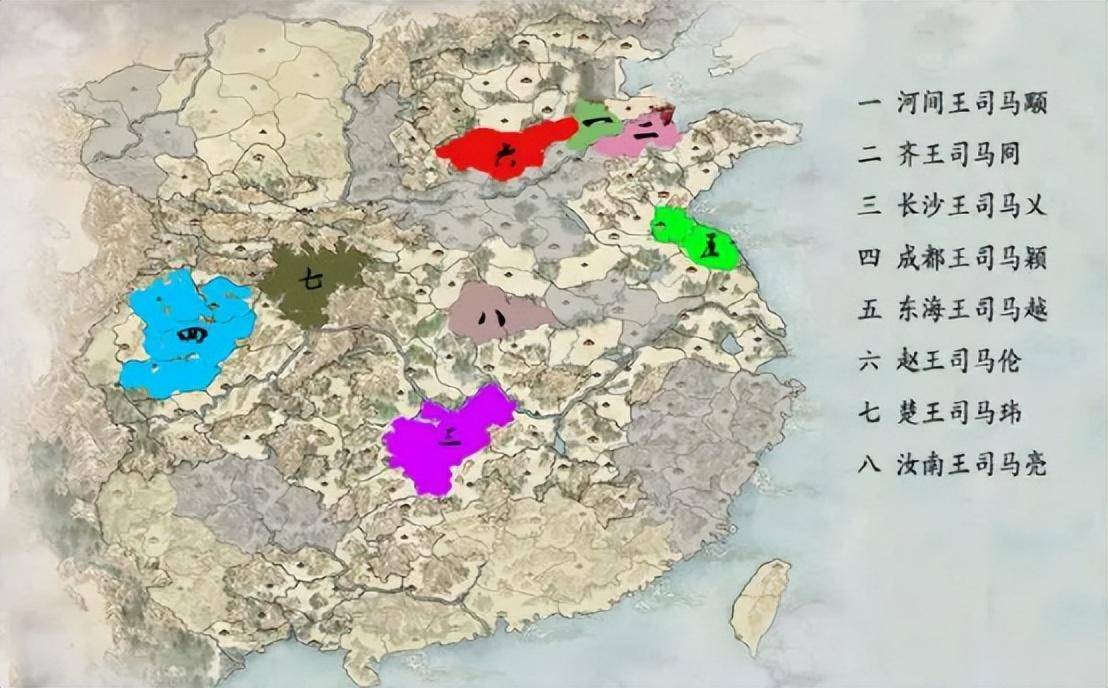

西晋的统一时间太短 不够文人们重建世界观

到了西晋时期,短暂统一的中原帝国开始按旧例构建世界观。但外有匈奴、鲜卑和羌氐威胁,内含八王、地方大族等不安定因素,整体呈现出某种诡异,好似暴风雨来临前的最后宁静。因而在当时文人伪托创作的《列子》中,王母娘娘的形象重回先秦风格,非常混杂且不清晰。

然而,永嘉之乱的烽火很快烧遍华北大地,迫使许多人带着破碎的梦想一同衣冠南渡。在这样剧烈的现实冲击下,整个知识阶层的世界观也不免激烈起来。例如选择投靠苻坚的王嘉,就在 《拾遗记》中为西王母安排了混合形象。既有最初的模糊之美,但也保留着汉朝文人构想的山地野人特征。考虑到作者本人长期与羌氐首领打交道,就不难理解其在选材过程中的含量取舍。这种重回矛盾的创作心态,显然是对现状感到无能为力的表现之一。

永嘉之乱的后果 就是让大量文人远离西王母的地理源头

当然,更多人面对动荡时局,只能选择寄情于山水或宗教来消磨注意力。于是,佛道两教在南方的半壁江山中发展迅猛,各类修仙事迹同样层出不穷。如果说前者更多是靠来自印度、南洋两地的商团支撑,那么后者就是更符合士人小团体的神秘主义梦境。 最后幻化为《汉武帝内传》一类的意淫小说,将出游追求女王的主角换成了刘彻大帝。西王母形象也顺坡下驴,转变为服饰华丽、年方三十的风情少妇,还能凭借精湛的炼丹技艺实现腾云驾雾。

值得一提是,《汉武帝内传》中的西王母还敢于向刘彻说教,奉劝其勤政爱民、不可荒淫。可见在当时的知识分子心中,自己侍奉的君主往往能力欠佳,无法替自己完成宏大理想。反而是外来的蛮族领袖更有担当,却终究只是华夷之辩伦理下的对手。但碍于社会等级限制,没机会向上层直抒胸臆,才不得以靠小说里的几乎话来含沙射影。不想类似操作很快为同行所获悉,进而模仿出情节愈发荒诞的 《西王母传》,升格出 “天上天下三界十方之女界尊神

两晋时代 西王母正是由人转化为道教的仙

随后,西王母便正式踏足神话范畴,屡屡成为鬼神志怪作品中的铁打IP。不仅在对抗蚩尤的大战中支持黄底,还曾派九天玄女向对方传递多种符咒或计谋,成为主导上古局势发展的幕后推手。与之相对,凡间的男性君主无论有何不世功勋,都不可避免的沦为提线木偶。显然正是阴柔之气逐渐在南朝上层间传递的必然结局。完全脱实向虚的人物设定,更反映出士人群体的避世情绪。

不过,今人总结这轮西王母形象的重大变迁,也不应该将所有责任都推诿给身在其中的当局者。因为当初被战国先贤所获悉的域外文明,早已因多次残酷洗牌而不复最初模样。彼时的草原世界,已经是源于鲜卑大家族的柔然汗国天下。在更远的中亚地区,则由复兴吐火罗文化的贵霜和白匈奴势力瓜分。虽然还有坚持塞种传统的乌孙留在天山北麓苦撑,却也很难同涉外机构放在荆楚的南朝展开顺畅交流。 换言之,就是最初承载西王母形象的斯基泰文化,早就在偌大的亚洲内陆退潮。

由于地缘变迁

南朝文人距离西王母的两个形象产地都原来越远

此外,一度接过西王母设定衣钵的羌人,也已在十六国后期的混战中渐渐式微,逐渐遭强大的北魏鲜卑侵蚀。在不断向关中等西部边陲退守的过程中,他们还或多或少的走汉水流域,同长江对面的建康朝廷产生交集。这才让彼岸的文化人在心中保留下部分娘娘印记,再依托自己的现实处境展开虚无缥缈的二次元再造。等到这层地缘中间态也日渐凋零,与之有关的形象换代便免不了停滞下来。

于是,有关西王母的更新热度就在隋唐两朝戛然而止。在源自鲜卑军事集团的关陇贵族们看来,自己有太多的素材可供描摹,且多为成形于公元4-5世纪的新产品。除后人皆知的佛教文化外,源于西亚的拜火教、摩尼教与景教一样看着生机勃勃。由龟兹歌姬扮演的飞天形象不仅看着年轻,还体态轻盈且有丰富魅力。 古朴的半老徐娘则只能退居二线,成为吸引部分道教信徒的文旅标的。虽然还能被后世学者从敦煌、瓜州乃至西域地区的壁画中寻觅出来,却早已不复当年的顶流盛况。

敦煌莫高窟中的西王母形象 主要依托道教传播

重新炒作旧IP

西王母IP在北宋时期得到初步复兴

但展现出来的形象也愈发保守

公元10世纪后,占据中原大地的北宋王朝同样在为构建新世界观而努力探寻。由于要对外直面极其糟糕的地缘压力,对内秉持纠正前朝胡风的文化倾向,便自然而然的促成道教复兴与西王母热度回升。但包括 《云笈七签》在内的作品,都没有任何新的创意,只是把故纸堆里的内容搬出来重抄一遍。结果必然是不再对外部世界有感召能力,很难像隋唐道士资助洞窟艺术那样,将娘娘概念输出给辽、金或西夏。

好在官方层面的故步自封,挡不住底层民众的热情灵感。特别是在戏曲艺术大行其道的元朝,西王母形象开始频繁出现在各类时髦剧本中。譬如至今都为人们所津津乐道的 《西游记》、《牛郎织女》,都有其典雅庄重且稍显古板的威严身影。可见在混迹社会的升斗小民们看来,这位曾吸引过周穆王、迷倒汉武帝的上古女神,早已不复当年的卓越姿色。反倒更像是典型的封建家长制产物,屡屡出手教训那些渴望冲破伦理纲常的晚生后辈。

脱胎于戏曲剧本的《牛郎织女》与《西游记》

都将西王母塑造成维护封建礼数的卫道士

到了礼教做派甚嚣尘上的明清两朝,西王母的老封建形象更是随章回小说而发扬光大。在那个能够创作《金瓶梅》的特殊年代,其形象风评显然不会太让人满意。加之日益内敛的文化氛围,将许多曾平行传播的小教派扼杀,便将大量人口重新推回道家怀抱。后者也是再接再厉, 先后推出《三教搜神大全》、《护国威灵西王母宝卷》、《瑶池金母金丹忏》与《王母消劫救世真经》等宝卷,将娘娘确定为具有创世和救世这双重属性的超级女神。

此时,中原王朝的外部地缘形势,也在很大程度上确保西王母形象的完全固化。因为无论是遵从喇嘛教的蒙元后裔,还是由中亚蔓延至南洋群岛的伊斯兰世界,都在文化层面上同中土有了巨大不同。尽管彼此间或多或少都存有交集区域,但很难触及由广袤内陆堆砌出来的偌大纵深。等到差异性更强的基督教随西方势力东进,便在无形中进一步催化着本土保守流派的抱团群暖。其中的最佳典范,莫过于曾是最大外来信仰的佛教。只不过在近代观察家看来,这些寺庙与僧侣早已同周遭的大环境无异。

西王母形象在明清两朝的道教中已然封神

有意思的是,大部分当代读者心中的西王母形象认知,还是源于20世纪后期的电视传播普及。特别是影响力深远的86版《西游记》,很容易让人将娘娘与《红楼梦》中的贾母老太君混为一谈。实际上,这样的粗浅认知并非错觉,而是源自明清时期的作者真传。当代影视工作者们的形象捕捉也相当到位,尽可能为观众呈现出原著中的隐藏感官。如无意外的话,那么相关标准还将被这一行业所继承下去。

然而,任何文化形象的长期固化,本身都是文明限于某种停滞状态的不佳表现。回顾西王母形象在2000多年里的变化节奏,就能明显察觉出某些持续良久的静态阶段。尤其是在南北朝结束后的隋唐宋,以及元朝结束后的明清等等,几乎都是长达数百年的窒息式稳定。虽在器物运用等表层看着风起云涌,实则背地里的暗流已然干涸或凝固。

电视传媒时代 每部《西游记》都少不了相对出挑的西王母

最后,时长2000多年的西王母形象变迁,还是一部中原文明的世界观修正历程。由于外部因素总是千变万化,不免会因地理隔阂造成观察偏差与信息流断裂。一次又一次的历史记忆重塑,便是此类现象的最直接成果。每当深陷其中的当事人,不能及时跟进或转换载体,就不得不靠前人留下的资讯展开循环发明。 因而《山海经》的准确性远不如《穆天子传》,《云笈七签》的文学价值又没法同《汉武帝内传》比拟,各类翻拍电视剧的观赏体验也不可能胜于经典旧版。

西王母早就不是那个洪荒岁月里的蛮族女神,穆天子的拥趸却尽可能的做到了一脉相承......