骆驼穿过针的眼,比财主进神的国还容易呢!

小编 2023年1月26日 17:55:11 小说大全 165

甲骨文

转载任何甲骨文微信公众号所推送的文章,请事先与本公众号取得联系。

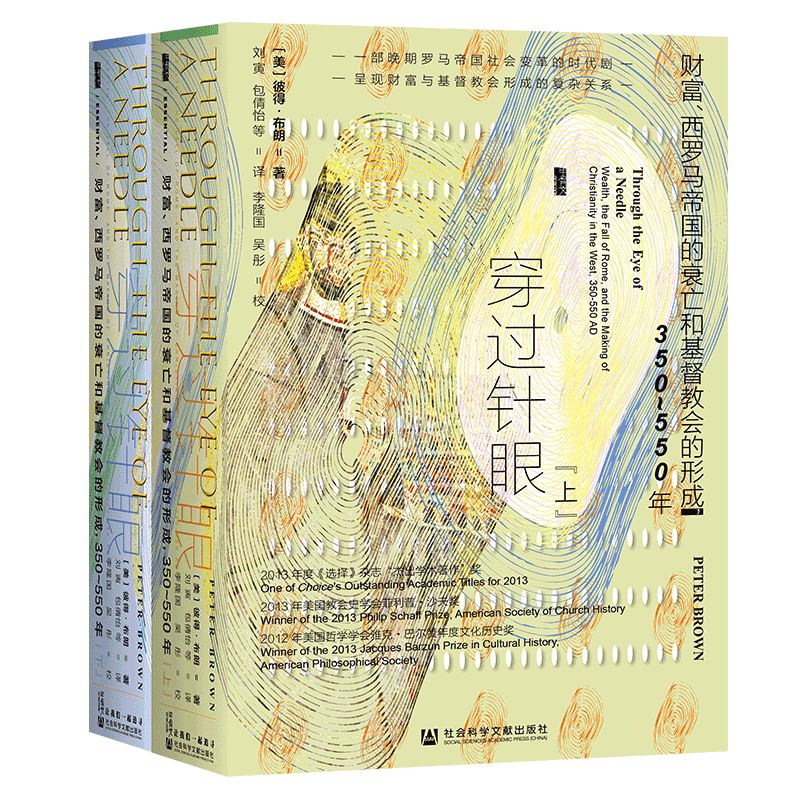

穿过针眼

财富、西罗马帝国的衰亡和基督教会的形成,350~550年

[美]彼得·布朗(Peter Brown) 著

刘寅 包倩怡等 译李隆国 吴彤 校

2021年6月出版

导读(节选)

基督教会“穿过针眼”的时代剧

刘寅 | 文

历史学博士,毕业于美国圣母大学。

现任浙江大学人文学院历史系“百人计划”研究员,研究方向为欧洲中世纪史。

《穿过针眼》是一本视野非常集中的作品。书中处理的时间段从4世纪中叶到6世纪中叶,超过三分之二的篇幅(第5~24章)聚焦在370年和430年之间;地理空间则主要是意大利、北非与高卢。在这本书里,布朗又回到了他第一本著作中的那个奥古斯丁的时代。不过,这一次布朗带给读者的并非传记,而是一场社会变革的时代剧。他想讨论的问题是,4世纪中期尚处在罗马社会、经济和政治生活边缘的基督教会,如何在一个多世纪的时间里成了聚集财富和权威的中心。这个古代晚期“权势转移”的故事,像福音书中基督说给阔少的譬喻(本书正标题的出处)一样具有戏剧性。要搞清楚骆驼是如何穿过针眼的,就必须考察(用布朗书中的话说)“350~550年这段不平静的岁月里,整部拉丁基督教的社会史”。

这里,我们不妨效仿中世纪圣经注疏中的一种套路,分别从“时间”()、“地点”(locus)、“人物”()和“事情”(res)来对布朗描绘的这场时代戏剧做一番解析。关于西方基督教会的崛起,传统上认为存在两个决定性的时间点。一个是君士坦丁大帝312年的皈依。一种至少从吉本以来就很流行的观点认为,君士坦丁的皈依,以一种自上而下的方式把基督教从受迫害的地下信仰变成了罗马帝国官方认可乃至支持的“台面上”的宗教。教会就此开始在帝国政治力量的协助下的逐步扩张权力和资源。另一个时间点是476年西罗马末代皇帝罗慕路斯·奥古斯都鲁斯( )的废黜,这意味着政体意义上罗马帝制在拉丁西方世界的消亡。常见的看法是,教会的崛起是对帝国消失后西部世界权力和秩序真空的填补。西欧从此进入了神权的中世纪。

正如布朗所言,这些日期都夹带了“具有欺骗性的目的论”。在布朗讲述的这个教会走向胜利的戏剧中,没有任何具体的时间点具有足以让人放心按下历史“快进按钮”的决定性意义。“君士坦丁革命”并没有一举让教会走到罗马帝国政治和社会生活的前台,基督教依旧是带有边缘色彩的“亚文化”。476年帝制的中断只是意大利北部地区的一个局部政治事件,甚至没有改变罗马城中的社会权力和财富关系。作为财富和权威中心的西方教会的形成,在布朗看来,是思想和社会的各种滚雪球式变动累积的结果。这就是为什么布朗选择用把大量反映一时一事的历史快照(体现为29个章节之下的近百个小标题)相叠加的方式写作这本书。这种写法尊重了历史进程中的“多歧性”。

近几十年来,有一种较新的学术观点认为,教宗格雷戈里一世( the Great)的任期(590~604年)标志着基督教会在西欧社会的彻底胜利。与布朗有亲密学术和私人交往的英国基督教思想史学者马库斯( A)就持这一主张。在名著《古代基督教的终结》(马库斯把这本书题献给布朗)中,马库斯从思想史的角度指出,介于神圣()和渎神()之间的中性的世俗领域()和世俗价值在以奥古斯丁为代表的古代基督教中仍保有一席之地。在公元600年前后,随着时空观念的全面基督教化与圣经文化的兴起,世俗价值彻底丧失了正当性,西方基督教从古代进入中世纪。[37]比布朗稍小、同样出身牛津大学古典学专业的阿芙利尔·卡梅隆( )的研究描述了同一时期发生在东罗马帝国的类似思想史进程。[38]在《兴起》一书的修订版中,布朗借用了马库斯的命题。但在他看来,在实践层面上,“古代基督教的终结”在欧洲的真正实现比马库斯所认为的要更晚,大概要到8世纪中叶,以家庭教会的消失、教区墓地的兴起等现象为标志。但在《穿过针眼》中,布朗选择把自己的故事结束在6世纪中叶。这是因为,在这本书的考察中,4世纪之后,经过两个世纪的酝酿(400年前后的几十年的转变尤为关键),一种全新的教会和财富关系的理念和现实,在550年的西部世界扎下了根。对于史学研究来说,任何形式的断代都不自动具有意义,而只是承载特定历史诠释视角的工具。《穿过针眼》中布朗选择的断代方式也不例外。

再来看“地点”。如前所述,意大利、北非与高卢是《穿过针眼》的戏剧发生的剧场。更进一步看,书中主要考察的高卢地区是南部的阿奎丹和普罗旺斯,北部高卢其实也少有触及。换句话说,《穿过针眼》的舞台是环绕地中海的帝国西部的核心地带。这也是在5世纪蛮族入侵带来的危机中遭遇变故最大的区域。4世纪时,这些地区依然被牢牢掌握在罗马政权的统治之下。地方精英为帝国征收税赋,同时从帝国获得地位和声望。5世纪,伴随着西哥特人从潘诺尼亚的不断西进(410年攻陷罗马、418年定居南高卢),汪达尔人、阿兰人和苏维汇人的南下(406年跨过莱茵河,最终进入西班牙;汪达尔人429年进入北非),东哥特人入主北意大利(493年拿下都城拉文纳),整个世界完全改头换面了。

在《穿过针眼》中,地中海西岸整体构成了4世纪到6世纪思想和社会变革的剧场。但整体性不意味着同质性。正相反,社会条件和思想传统的巨大差异造就了教会与财富关系、不同地区的现实中的多样性和思想上的“众声喧哗”。布朗带着读者在这些不同的地域之间移步换“景”——既是物质的风景(不同的农业生产状况、城市建筑的风貌),也是社会的风景(不同的社会结构和财富分布模式)和思想的风景(对财富、政治、信仰和教会的不同立场)。另外,这又是一个充满了“交互关联性”()的世界。不同区域间流动的不仅是财富(通过国家税收和贵族跨地区的地产所有),也是人和思想。譬如,伯拉纠的思想跨过地中海到达北非,最终与奥古斯丁的思想“正面对决”,就是410年西哥特人劫掠罗马城所引发的南下难民潮的结果(参见第19章)。地中海西岸也绝非一个封闭的世界。无论是北方边疆的帝国都城特里尔(参见第12章中奥索尼乌斯的例子),还是远在东方的圣地耶路撒冷(参见第16、17章中哲罗姆的例子),都与这个西地中海的世界不断发生着财富和思想的交流。

接下来是“人物”。谁是《穿过针眼》故事的主角?这个问题并不容易回答。与布朗之前的作品不同,《穿过针眼》处理的并非单个群体,如圣人、圣徒、主教、早期基督教思想家,而是勾勒了社会的群像。这是《穿过针眼》之于布朗本人的最大学术突破之一。在大部分篇幅里,布朗带领读者透过若干名人的文字和事迹来看待财富问题,这些人往往是晚期罗马帝国最突出的思想精英。但正如布朗在前言中所说:我所关注的这些作家在何种程度上算是具有代表性呢?人们尽可以争辩说,他们并没有什么代表性:他们的作品代表的是某个神经过敏的智识精英群体,与财富和贫困等贴近现实的问题相去甚远。这种论证无法说服我。就宗教而论——尤其是在对重要的宗教运动的研究中,比如基督教会的形成——“精英”这个词可能会构成误导。它诱使我们假定,居于领导地位的思想与围绕着这些思想的、更为广泛的意见和信众之间缺乏联系。这是一个错误的假定。我倾向于接受路易·热尔内的判断。他在论及希腊古典宗教时说:“精英群体并不发明什么,他们只是将其他很多人的想法明确地表达出来。”(第42~43页)“其他很多人”中首要的是布朗称之为“中间阶层”的社会群体。“二战”后罗马史研究最突出的进展之一,就是证明了晚期帝国中间阶层消亡、两极分化日趋严重这种传统观念(以罗斯托夫采夫为代表)并不符合历史事实。《穿过针眼》进一步证明,在晚期罗马帝国中,这些既非“田连阡陌”也非“无立锥之地”的中间阶层,不但大量存在,而且在社会的“权势转移”中扮演了重要的角色。在非基督教的城市生活中,这些中间阶层构成了市议会的主体,承担着为帝国征收税赋的职责。他们同样是具有城市公民身份的“市民”,是极富的寡头需要通过城市公益活动(如组织竞技表演)笼络的群体。另外,来自中间阶层的成员也构成了4世纪基督教会的中坚力量。他们在宗教问题上的折中主义态度(即不在罗马传统习俗和基督教信仰之间、个人的公民身份和基督徒身份之间建立绝对对立)决定了基督教会在4世纪末之前的罗马社会中低调的社会地位。教会的社会地位在4世纪后期之后的上升,着重体现在新兴的宗教精英在思想和实践中完全“征服”了这个中间阶层,基督教徒的认同覆盖了他们其他形态的共同体意识(城市、帝国),这使教会得以在地中海西岸建立全方位的领导权。

《穿过针眼》书中大书特书的安布罗斯、奥古斯丁、保利努斯、哲罗姆、勒兰岛修道圈出产的“模范主教”和若干位有作为的罗马教宗,就是这个领风气之先的新时代的宗教精英的代表。他们面对的情势、掌握的资源、持有的理念和采取的行动均不相同,但都以各自的方式参与了4~6世纪教会与世俗社会、教会和财富的新关系的重塑。与以往用“贵族化”的理论(详见前文)来理解这个新基督教领袖群体不同,《穿过针眼》更加突出了这个群体内部在社会来源和思想倾向上的多元性,以及他们的想法和实践是如何以曲折的方式最终获得了中间阶层群体的接受。

处在中间阶层的社会等级之上的人群,是人数有限但却垄断了绝大部分社会财富的罗马贵族。他们出自世家大族,往往有元老院成员的政治身份。这个群体,无论在心态还是利益上,都和帝国“旧秩序”休戚相关神国之上,因而对教会的社会权威的扩张持怀疑甚至敌视的态度。这个“保守”群体的样板人物就是“今之古人”“最后的多神教徒”西玛库斯(参见第5、6章)。在布朗的故事里,“罗马帝国的衰亡”特别体现为,这个原本处在社会塔尖、罗马认同最根深蒂固的大贵族阶层在400~500年的动荡时代中的瓦解。他们要么以散尽家财的形式向基督教“华丽转身”,如保利努斯(参见第13、14章)和小梅兰尼娅夫妇(参见第19章)的选择,要么在蛮族入侵的浪潮中丧失了原有帝国体系里的经济和政治地位。这个群体的皈依和消隐,意味着基督教会在争夺社会领导权和社会财富主导权方面最大的对手不复存在。

相对来说,处在罗马社会金字塔最顶端的皇帝与宫廷(以及后来的日耳曼蛮族君主和宫廷),和处在最底层的乡村农业生产者,是故事的配角。《穿过针眼》观察古代晚期西部地区社会变革选取的视野,是落在顶层政权的变动和经济基础的变迁之间的“中间立场”。

最后的问题是:在4~6世纪地中海西岸的历史舞台上,究竟发生了什么变化,最终导致了“西罗马帝国的衰亡”和“基督教会的形成”?相信读毕此书的读者都会同意,布朗给出的并非一个解释,而是一簇彼此纠缠的思想和社会的解释线头。把这些线头拧在一起的,是关于财富使用和理解的变化。维持罗马帝国的是一套财富分配和使用的“规矩”,包括:由皇家宫廷、元老院和地方市议会通力合作实现的年度征税,以及周转粮食以补贴军队和罗马城的食物配给;贵族阶层在城市中为稳固名声和庇护者的地位、赢得市民支持而慷慨捐赠或烧钱,在乡下则用奢侈的生活方式来彰显自己的阶级属性;在观念中,财富具有超自然的神秘属性,谷物的丰盈被认为反映了自然之神的赐福,人间由财富区分的等级被认为对应着更高的宇宙秩序。

罗马帝国在西部的灭亡,表现为所有这些与财富有关的制度和非制度的“规矩”的瓦解。取而代之的是,以基督教会为轴心的新的财富原则。教会不但仍旧是穷苦大众的施舍者和代言人,还代替了原先的市议会和帝国,成为市民的领导者和公共生活的维持者;向教会遗赠、使整个家族和神圣空间永久相连,成了贵族处置大宗财富的重要选择;信众向教会的定期捐献被认为是宗教赎罪的必要环节;主教作为教会财富的“法人”,以代表穷人的名义保存资产和经营土地;教士主持的仪式和修士的祈祷,被认为是地上的财富转化成“天上的财宝”的重要枢纽。这些变化的发生绝非一蹴而就,也并不存在一个预先设计好的发展轨道。然而,在350~550年的两个世纪中,在不绝如缕的大小事件和相互碰撞的思想的积累效应中,这些变化切实地发生了。西部世界由此从帝国的时代走向了教会的时代。同时,教会本身也发生了彻底改变,从边缘性的社会团体“穿过针眼”成为整个社会的脊干。西方独特的大公基督教走向成型。

在2011年一篇纪念本导读开篇提到的1958年瓦堡中心系列讲座的短文中神国之上,布朗提出:“我们仍然需要对晚期罗马帝国进行更微妙的社会学研究。”《穿过针眼》所呈现的地中海西岸关于财富的恢宏戏剧,就是布朗心目中的“晚期罗马帝国社会学”的一次史学实践。当然,要领略布朗标志性的维多利亚小说式的叙事魅力和历史洞见,唯一的方式就是打开此书,直面他的文字。此外,有必要补充说明的是,《穿过针眼》面世三年后,布朗又连出两本专著,延续了关于早期基督教与财富问题的思考。2015年的著作《灵魂的赎金:西方早期基督教的死后生活与财富》集中讨论了通过此世的财富来换取灵魂救赎这一西方基督教特有的观念,这本新书为《穿过针眼》的社会视角提供了神学角度的补充;2016年的作品《天上的财宝:早期基督教中的神圣穷人》则把视野从西方转移到了东方,特别是从幼发拉底河到尼罗河的中东地区,它是对《穿过针眼》的主题的空间扩展。这两部著作可以被视作《穿过针眼》的姊妹篇,有兴趣的读者不妨找来参读。

最后,希望中文读者通过阅读这本《穿过针眼》,能够感受到古代晚期世界充满可能性和创造力的历史魅力。用布朗在前言中引用的格言来说:历史的魅力也正在于此;学生发现他遭遇了一种强大到手头的任何工具都无法衡量的力量。

刘寅

2015年11月9日初稿于南本德

2018年1月15日修改于南京