涂尔干 | 自杀作为一种社会现象

小编 2023年1月29日 09:42:00 小说大全 140

爱米尔·涂尔干(Émile ,1858.04.15-1917.11.15),又译迪尔凯姆、杜尔凯姆等,法国犹太裔社会学家、人类学家,《社会学年鉴》创刊人,法国首位社会学教授。与卡尔·马克思及马克斯·韦伯并列为社会学的三大奠基人,著有《社会分工论》《自杀论》《宗教生活的基本形式》等。

既然我们知道自杀是怎么回事、自杀的种类和主要规律,就应该探讨现实社会对自杀应该采取什么态度。

但是这个问题本身又意味着另一个问题。应该把文明民族的自杀现状看成是正常的还是不正常的?实际上,根据人们所能赞同的解决办法,可以认为,为了限止自杀,某些改革是必要的和可能的,或者相反,最好接受自杀的事实,同时谴责自杀。

人们也许会对可能提出这个问题感到奇怪。

涂尔干《自杀论》(Le )初版

实际上,我们习惯于把一切不道德的事都看成是不正常的。因此,如果自杀像我们已经证实的那样伤害道德意识,那么看来就不可能不把自杀看成是社会病理学的一种现象。但是我们在其他场合已经说明,甚至最明显的不道德行为——犯罪——也不一定非得被列为病态的表现。这种论断当然使某些人感到困惑,而且从表面上看似乎动摇了道德的基础。然而,这种论断没有丝毫破坏性。为了使自己信服这种论断,只要参照这种论断所依据的理由就行了,这种理由可以归纳如下。

“弊病”这个词或者毫无意义病态占有,或者是指某种可以避免的东西。毫无疑问,一切可以避免的东西并非都是病态的,但一切病态的东西都是可以避免的,至少大多数人可以避免。如果不愿意拒绝承认观念和措词中的一切差别,那就不可能把某一类人不能没有、必然包含在他们的素质中的某种状态或特点说成是病态的。另一方面,我们只有一种客观的、可以根据经验来确定并容易被他人检验的特征,我们可以从这种特征看出这种必要性的存在:这就是普遍性。在任何时候和任何场合,如果两种行为同时发生而毫无例外,那就与任何假定这两种行为可以分开的方法相反。一种行为并非总是另一种行为的原因。两者之间的联系可能是间接的,但是这种联系还是存在的,而且是必然的。

然而,没有任何已知的社会没有不同形式不同程度的犯罪行为。没有任何民族的道德不每天受到破坏。因此我们应该说,犯罪是必然的,不可能不存在,社会组织已知的基本条件必然导致犯罪。所以,犯罪是正常的。在这里,以人性不可避免的不完善为理由,坚持认为弊病始终是弊病,不可能加以制止,这是徒劳的;这是说教者的语言,不是学者的语言。必然的不完善不是弊病,否则就应该到处都是弊病,因为到处都是不完善。我们不可能想象有完善的机体功能和解剖形式。有人说过,光学仪器制造者会对造出像人的眼睛一样粗劣的视觉工具感到惭愧。但是他没有也不能由此得出结论说这种器官是不正常的。而且,用我们的反对者多少有点神学味道的话来说,必然的东西本身不可能没有某种完善之处。作为生命不可缺少的条件的东西不可能是没有用的,除非生命是没有用的。我们坚持这种看法。实际上我们已经证明犯罪为什么可能有用。不过犯罪只是在受到谴责和镇压时才有用。有人错误地认为,把犯罪列入正常的社会学现象,这个事实本身就意味着宽恕犯罪行为。但是,如果有些犯罪行为是正常的,那么这些犯罪行为受到惩罚也是正常的。惩罚和犯罪是不可分割的一对,缺一不可。镇压制度的任何不正常放松,其结果是鼓励犯罪行为,使犯罪行为达到某种不正常的强度。

我们现在来把这些观点应用于自杀。

我们确实没有充分的材料可以用来肯定没有不存在自杀的社会。只有少数几个国家的统计数字告诉我们这一点。至于其他国家,只有在立法上留下的痕迹可以证明自杀的存在。不过我们并不肯定知道自杀在任何地方都是法律条例的对象,但是可以肯定这是最普遍的情况。自杀有时遭到禁止,有时遭到谴责;对自杀的禁止有时是正式的,有时则容许有保留和例外。但是所有类似的情况都使人相信,自杀决不可能与法律和道德无关;这就是说,自杀总是有足够的重要性,可以引起公众意识的注意。不管怎样,可以肯定的是,欧洲各国任何时候都有自杀的倾向,只是不同的时期强度不同而已;从上个世纪起,统计数字就给我们提供了这方面的证据,而法律文件证明在更早的时代就有自杀。因此,自杀是这些时代正常结构的组成部分,甚至很可能是任何社会结构的组成部分。

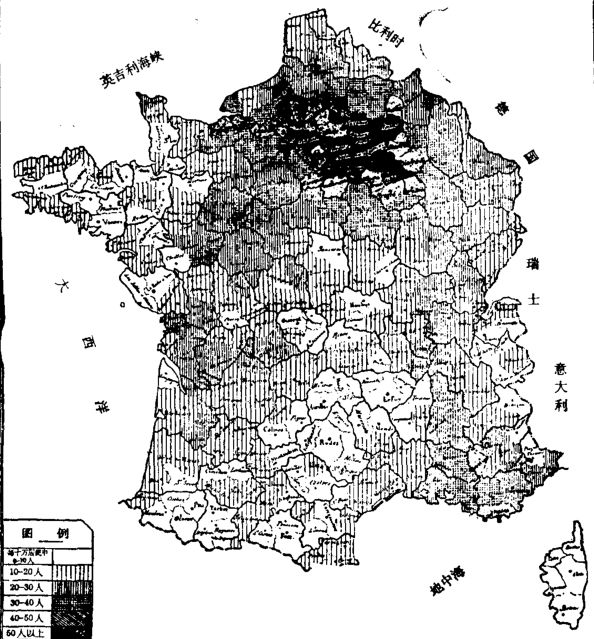

法国各县的自杀人数(1887-1891)。

此外,看出自杀与社会结构如何联系在一起也不是不可能的。

利他主义的自杀与低级社会有关尤其明显。正因为个人严格服从群体是这些社会的基本原则,所以可以说,利他主义自杀是低级社会集体纪律不可缺少的一种手段。如果一个人为了一点小事就不重视自己的生命,那么他就不是一个体面的人,而且,既然他不重视生命,那么一切都不可避免地成为他摆脱生命的借口。因此,这种自杀和这些社会的道德结构之间有着某种密切的联系。今天,在自我牺牲和无个性盛行的地方,情况也是如此。而且,尚武精神只有在个人超脱自己的时候才可能是强烈的,而这种超脱必然导致自杀。

由于某些相反的原因,在个人的尊严是行为的最终目标、人是人类的上帝的社会和环境中,个人很容易倾向于把自己当作上帝,把自己当作崇拜的对象。当道德首先致力于使个人十分看重自己的时候,只要有某些情况综合在一起就足以使个人根本看不到有谁高于他自己。当然,个人主义不一定是利己主义,但接近利己主义,不可能激发个人主义而不进一步加强利己主义。利己主义自杀便由此而发生。最后,在进步快和应该快的民族那里,限制个人的规则必然是相当灵活和可变的;如果这些规则像在原始社会那样严格和不可变,那么受到阻碍的进化就不可能相当迅速地恢复。但是,没有受到坚决限制的欲望和野心在某些时候难免大大地膨胀起来。既然我们向所有的人灌输进步是他们的责任这种教导,要使他们作出某些让步就比较难了,于是,不满和不安便不可能不增加。因此,整个道德的进步和完善在某种程度上是和反常分不开的。由此可见,一定的道德素质和一定类型的自杀是互相对应和互相关联的,两者不可或缺,因为自杀只是每一种道德素质在某些特殊条件下必然要采取的形式,而这些特殊条件不可能不产生。

但是有人会说,这些不同的倾向只是在增强的时候才引起自杀,因此这些倾向难道不可能在所有的地方都是中等强度的吗?——这就要求所有地方的生活条件都是相同的:这既不可能也不受欢迎。任何社会都有某些特殊的环境,在这些环境中,各种集体的状态只有在变化的时候才深入人心,根据不同情况或是加强或是削弱。一种倾向要在全国具有某种强度,就必须在某些地方超过这种强度或达不到这种强度。

但是这些超过部分不论是多是少,不仅是必要的,而且是有用的。因为,如果最一般的状态也是最适合社会生活最一般情况的状态,那么这种状态就不可能与其他情况有关;不过社会应该能够适应任何情况。一个对活动的爱好从来不会超出一般水平的人,不可能在要求作出额外努力的情况下坚持下去。同样,一个思想上的个人主义不可能扩大的社会,不可能摆脱传统的束缚并更新它的信仰,即使这是必要的。相反,在这种同样的精神状态不能在有机会的时候减少到足以允许相反的倾向得以发展的地方,人们在战时、即被动的服从是首要义务的时候会怎么样呢?但是,这些活动形式要能够在有用的时候产生,社会就不应该完全忘记这些活动形式。因此,这些活动形式必须在共同的生活方式中有一席之地,例如有一些领域保持着一种毫不动摇的批评与自由讨论风气,而另一些领域如军队则几乎原封不动地保持着对权威的古老信仰。在平时,这些领域的行为当然不应该扩大到某种限度之外,因为在其中产生的感情符合某些特殊情况,所以这些感情基本上不会扩散。但是这些感情如果必须保持局部化,那么继续存在也是必要的。如果考虑到社会在同一个时期里不仅必须面对各种不同的情况,而且不可能保持一成不变,那么这种必要性就更加明显了。在一个世纪里,与现代人相适应的个人主义和利他主义的正常比例不是一成不变的。如果现在没有未来的萌芽,那就不可能有未来。一种集体倾向要在发展时削弱或增强,也不应该固定为一种后来再也不能摆脱的形式,集体倾向如果在空间不表现出任何变化,那么在时间中也不会变化。

产生于这三种精神状态的不同的集体忧郁倾向本身只要不过分,就不是没有存在的理由。事实上,认为纯粹的欢乐是正常的感觉状态,这是一种错误。人如果完全不受忧郁的影响,就不可能活下去。有许多多疑的人,你只有在爱他们时才能适应他们,而你在其中得到的乐趣必然有某种令人感到忧郁的东西。因此,忧郁只有在生活中占有过多的位置时才是病态的;但是完全被排除在生活之外同样是病态的。爱好表露欢乐的感觉应该被相反的爱好遏制:只有在这种条件下,这种爱好才能保持一定的分寸,并和各种事物相一致。社会和个人都是如此。过分的欢乐就是放荡,只适合于那些堕落的人,而且只能在这些人那里看到。生活往往是艰难的,往往是令人失望或空虚的。集体的感觉必然反映生活的这个方面。因此,除了促使人们信心十足地去面对世界的乐观主义倾向之外,必然有一种相反的倾向,这种倾向当然没有前一种倾向那样强烈和普遍,但还是能够部分地遏制前一种倾向;因为一种倾向本身并不自我限制,从来只能受另一种倾向的限制。根据某些迹象来看,甚至某种忧郁的倾向也是随着社会类型向高级发展而发展的。正像我们已经在另一部著作中说过的病态占有,最文明的民族的伟大宗教比古代社会最简单的信仰更充满了忧伤,这至少是显而易见的事实。当然这不是说,悲观的倾向最终必然淹没其他倾向,而是证明悲观倾向没有失去地盘,而且看来并非注定要消失。不过,悲观的倾向要能存在和保持下去,必须在社会上有一种特殊的机制作为其基础,必须有一些个人群体特别代表这种集体情绪。但是扮演这种角色的那部分人口必然是很容易产生自杀念头的。

但是,必须把具有某种强度的自杀倾向看成是正常的社会学现象,并不因此而说明任何同类倾向必然具有同样的性质。如果克己的精神、热爱进步和崇尚个性在任何社会里都有它们的位置,如果它们不在某些时候变成自杀的起因,那么它们一定只是在某种程度上具有这种属性,而且因民族而异。这种属性只有在不超过某种界限时才是合理的。同样,集体的忧伤倾向只有在不占优势的条件下才是合理的。因此,现在文明国家的自杀现象是否正常的问题并没有因此得到彻底的解决,还需要研究一个世纪以来自杀大大增加是不是没有病理学根据。

有人说过,这种增加是文明的代价。可以肯定,自杀的增加在欧洲是普遍现象,文化水平越高的国家就越是明显。事实上,普鲁士的自杀从1826年到1890年增加了411%,法国从1826年到1888年增加了385%,德意志奥地利从1841-1845年到1877年增加了318%,萨克森从1841年到1875年增加了238%,比利时从1841年到1889年增加了212%,瑞典从1841年到1874-1875年只增加了72%,丹麦在同期增加了35%。意大利自1870年以来,即自从成为欧洲文明的代表之一以来,自杀的人数从788名增加到了1653名,即20年内增加了109%。此外,自杀最普遍的是那些最文明的地区。因此可以认为,智慧的进步与自杀的增加之间有某种联系,彼此不能分开;这种论点类似那位意大利犯罪学家的论点,根据他的论点,犯罪增加的原因和补偿是各种经济交往同时增加。如果这种论点得到承认,那就应该得出这样的结论:高级社会特有的结构包含着对自杀倾向的特殊刺激作用,因此,它们现有的这种极端暴力行为因为是必然的,所以是正常的,没有必要采取特殊措施来反对,除非同时反对文明。

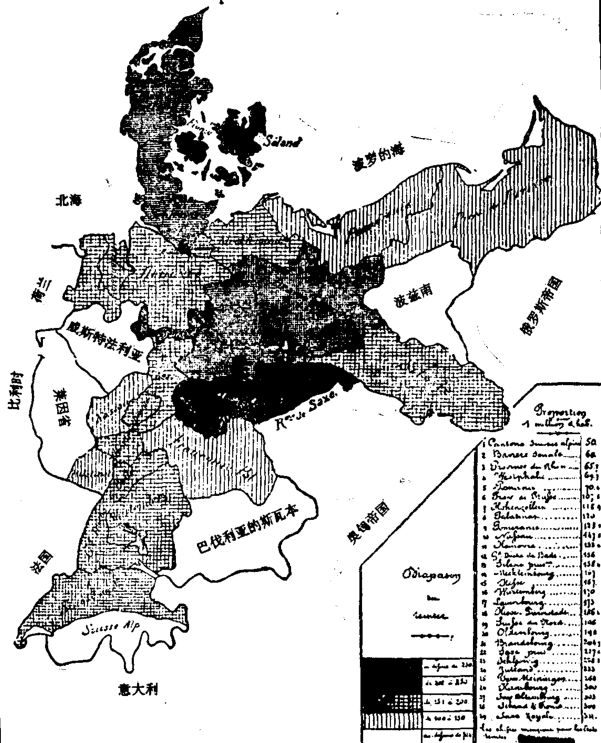

中欧的自杀情况(根据莫塞利的材料)。

但是,一个最早的事实必然使我们对这种推理保持警惕。在罗马,当帝国达到它的全盛期时,同样发生了真正大规模的自杀。因此可以肯定,像现在一样,这是人们发展智力所付出的代价,是有教养的民族给自杀提供更多牺牲品的规律。但是,后来的历史证明这种归纳法多么没有根据,因为自杀的流行只延续一时,而罗马的文化却继续保存下来。不仅基督教社会吸收了这种文化最好的成果,而且自16世纪以来,在印刷术发明以后,在文艺复兴和宗教改革运动之后,基督教社会已经大大地超过了古代社会所达到的最高水平。然而,直到18世纪,自杀还只是略有发展。因此,进步不是必然要流这么多血,因为这些成果可以保留下来甚至超过,而不会继续产生同样的杀人效应。但是,今天难道不可能是同样的情况,我们的文明的发展和自杀的发展没有逻辑上的关系,因此可以制止自杀的发展而不同时停止文明的发展吗?此外,我们已经看到,自杀在进化的最初阶段就出现了,而且有时极端严重。因此,既然自杀存在于最粗野的部落中,那就没有任何理由认为自杀必然与非常文雅的习俗有关。当然,古代的自杀类型有一部分已经消失;正是这种消失应该使我们每年的自杀人数有所减少,但是今天自杀却变得更加严重,这就更加令人感到奇怪了。

因此有理由相信,自杀的增加不是由于进步的固有性质,而是由于今天发生自杀的特殊条件,但是没有任何理由使我们相信这些条件是正常的。因为我们不应该被科学、艺术和工业引人注目的发展所迷惑,这种发展肯定是在一种病态的兴奋中完成的,我们每个人都感到它令人痛苦的反作用。因此,自杀增加的根源很可能是现在伴随着文明的进步而来的一种病理状态,但不是必要条件。

自杀人数增加的速度甚至不允许有其他假设。事实上,在不到50年的时间里,不同国家的自杀人数增加了两倍、三倍、甚至四倍。另一方面,我们知道,自杀与社会结构最根深蒂固的东西有关,因为自杀表现了社会的情绪,而民族的情绪像个人的情绪一样,反映了机体最根本的状态。因此,我们的社会组织必定在这个世纪里发生了深刻的变化,所以才引起自杀率如此升高。然而,既严重又迅速的变化不可能不是病态的,因为一个社会不可能如此突然地改变结构。只是由于一系列缓慢和几乎难以觉察的变化,社会才终于具有另一些特点。而且这些可能发生的变化是有限的。一旦一种社会类型确定下来,就不再是无限可塑的:个体很快达到的限度不会被超越。因此,当代自杀统计所假设的各种变化不可能是正常的。不确切知道这些变化包括什么,人们就可以预先肯定,这些变化不是产生于有规律的进化,而是产生于一种病态的动荡,这一种动荡完全可能彻底推翻过去的一切法规,但不可能建立任何新的法规,因为几百年的业绩不可能在几年内重新完成。但是,如果原因是不正常的,那么结果也不可能是正常的。因此,说明自杀倾向高涨的不是我们的文明日益光辉灿烂,而是一种危机和动荡的状态,这种状态的延长不可能没有危险。

在这些不同的理由之外,还可以加上最后一条。尽管集体的忧伤在正常情况下确实要在社会生活中起某种作用,但是并不普遍和强烈到渗入社会机体的高级中枢。这种忧伤始终是一种暗流,集体的主体隐约地感觉到并因此而受到影响,但不能明显地体会到。至少,即使这些隐隐约约的情绪终于影响公众的意识,也只是通过一阵一阵的冲动。同样,这些冲动通常只表现为部分的判断、孤立的格言,这些格言彼此互不联系,尽管看上去是完美无缺的,但也只表现现实的一个方面,而且要由某些相反的格言来纠正和补充。这些针对生活的令人伤感的格言和谚语式的俏皮话正是由此而产生的,这些格言和俏皮话有时是民族的智慧所热衷的,但并不比那些相反的格言数量更多。这些格言和俏皮话显然说明那些只是通过意识而没有完全占据意识的一时印象。这些感觉只有在获得一种异乎寻常的力量时,才吸引公众的注意而可能被当作整体来意识到,并且被协调和系统化,于是便变成完整的生活理论的基础。事实上,在罗马和在希腊,伊壁鸠鲁和芝诺的令人沮丧的理论正是出现在社会受到严重打击的时候。因此,这些伟大理论体系的形成是由于社会机体的紊乱使悲观的倾向达到某种不正常强度的标志。不过我们知道这类理论体系今天是如何多起来的。要对这类理论的数量和重要性有一个正确的概念,光想到那些正式具有这种性质的哲学(例如叔本华和哈特曼等人的哲学)是不够的,还应该考虑到所有在不同的名义下产生于同样精神的哲学。无政府主义者、唯美主义者、神秘主义者和革命的社会主义者,即使他们不对未来感到灰心,至少和悲观主义一样痛恨或厌恶现状,同样需要摧毁或逃避现实。集体的忧郁如果没有得到病态的发展,就不会如此侵入人们的意识,因此,由此而引起的自杀的发展也属于同样的性质。

因此,所有的证据加在一起,使我们把一个世纪以来自杀的人数大大增加看成是一种越来越可怕的反常现象。用什么办法来消除这种现象呢?

*本文选自涂尔干《自杀论》第三编“作为一般社会现象的自杀”第三章“实际的结论”部分,冯韵文译,商务印书馆,1996年版。本节标题为编者所加。

**封面图为乔治·费德里科·沃茨( ,1817-1904)绘于1850年的画作“Found Drown”,描写了一名女子不堪被视作“堕落女子( women)”而自溺于泰晤士河后尸体被人发现的场景。[图源:The Web]