湖州谢上表:一份例行的谢恩公文,为何会彻底改变苏轼的人生?

小编 2023年2月6日 06:16:02 小说大全 139

北宋元丰二年(1079),七月二十八日,对初到湖州的苏轼而言,绝对是个刻骨铭心、永生难忘的日子。

这天中午,他接到了弟弟苏辙从南都(商丘)发来的加急密信,信中透露御史台正派人奔赴湖州逮捕苏轼,因其“案情”牵涉重大,须早做准备。

密信内容不啻晴空霹雳,而事发又如此突然,惊恐莫名、六神无主的苏轼,哪里还能思考出什么合适的应对办法?

慌乱之中,除了将此前朋友间往来的诗稿、书信统统付之一炬,便是匆匆与妻儿老小告别,而考虑到接下来可能发生的严重后果,甚至回信嘱托胞弟苏辙为其置办后事。

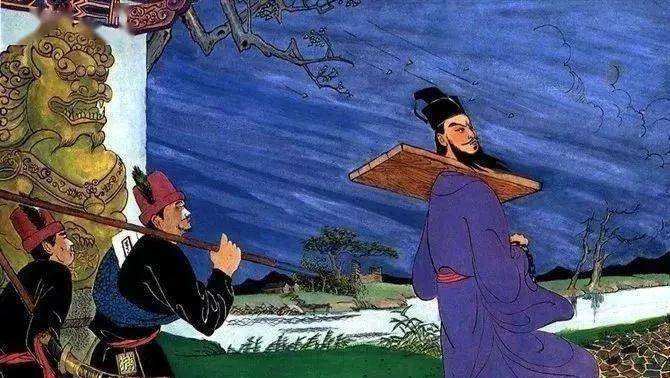

仅仅三个时辰之后,朝廷派来的钦差皇甫僎便抵达了湖州官衙,出示传唤官文、宣读对苏轼的免职令后,在亲眷一片哭号声中,上任刚刚三个月的湖州知州,便被绑缚着“如驱鸡犬”一般,踏上了漫长的赴京受审之路。

应该说在此之前,苏轼三十七年的人生还算顺风顺水——以科举的高光表现入仕,又头顶着文坛奇才的耀眼光环;而在此之后,他却将要面对一生中最漫长、最黑暗的牢狱时光。

而这一切,却仅仅只是因为一道再寻常不过的例行公文——《湖州谢上表》所致。

从名动天下到黯然离京

苏轼进入仕途的起点非常高,甚至可以说在两宋三百年的历史上都绝无仅有。

仁宗嘉佑二年(1057),21岁的苏轼,便以一篇《刑赏忠厚之至论》的策论,高中进士,且斩获礼部会试第二名。

展开全文

而实际上,苏轼本应拔得头筹,高中“会员”,只因文章太过精妙,被主考官欧阳修误以为出自弟子曾巩之手,为避嫌而将其降至第二。

1061年,在更特殊、更重要的制科考试中,又被宋仁宗钦点为最高的“入三等”,而如此佳绩,在北宋百年的制科历史上,尚属首次。

才华横溢、科场成名,年轻的苏轼不仅备受欧阳修、梅尧臣这样的大儒欣赏,即使宋仁宗对这位百年不遇的文坛天才,也是赞赏有加。

但其步入官场的过程又十分曲折,1057年四月进士及第不久,五月其母便不幸亡故,苏轼兄弟二人只得归乡守制三年。

1061年制科考试之后,在陕西凤翔当了几年地方小官,1065年被召回京,还来不及大展拳脚,1066年又因其父苏洵病逝,而再次辞官扶柩返里。

而等到1069年丁忧期满,苏轼再次出现在汴梁时,朝堂之上已经发生了翻天覆地的变化,宋神宗赵顼成为了北宋新的主人,而参知政事王安石正在新君的授意与支持下,主持进行着轰轰烈烈的“熙宁变法”。

对于变法图强本身而言,苏轼是支持的,但具体到改革所采取的手段,政治思想偏向保守的他主张潜移默化、循序渐进,这与王安石大刀阔斧、狂风骤雨的工作方式有着无法调和的矛盾。

另外,对其有知遇之恩的张方平,因与王安石政见不和,二人长年交恶;而作为张方平的挚友,其父苏洵对王安石自然也是毫无好感。

而苏轼所景仰且交往密切的欧阳修、文彦博、富弼、韩琦等老臣,无一例外都是变法的反对者。

身边诸多师长对于新法和王安石的态度,也在一定程度上影响着苏轼的立场和判断。

1069年,因反对王安石改革科举制度的措施,苏轼作《议学校贡举状》,而从1070年开始,又连续进呈了《上神宗皇帝书》《再上皇帝书》与《拟进士对御试策》,即表明了自己反对变法的政治立场,又展开了对新政的全面批判。

但变法已是大势所趋,势在必行,苏轼的反对之声并没有在神宗那里引起多大的关注,反而因其不断上书,终于致使新党忍无可忍,开始寻机构陷苏轼。

自己的意见并未受到皇帝的重视,恃才傲物的苏轼难免有几分心灰意冷,而官场上的钩心斗角、尔虞我诈又让他充满失望和反感。

1071年,怀着复杂的心情,苏轼自请离京,出任杭州通判。

密州、徐州,谢表早有“前科”

离开京城到杭州为官,就政治生态而言,对苏轼是十分有利的。

首先是外调的地点,原本被安排在颍州,后被神宗改为杭州,而杭州在北宋时,不仅是“两浙路”的“路治”所在,更是当之无愧的东南第一州。

从这一点来看,即使苏轼不能为变法所用,但神宗依然是对其呵护备至,欣赏有加。

而出京为官,不仅使其远离新旧党争的漩涡中心,也得以避免可能到来的政治迫害。

但苏轼的心情却是相当糟糕的,甚至有些愤愤不平——因科场扬名而得天子赏识,因大儒器重而受时人追捧,使得年轻的苏轼原本对仕途充满信心。

但官场不是科场,政治也不是做文章,还来不及大放异彩便要被迫黯然离场,对于心高气傲的苏轼而言,始终都难以介怀。

当然,这样的心态,也为其之后的不幸遭遇埋下了伏笔。

杭州通判三年任满后,从1074年至1079年,苏轼又被先后调任密州、徐州、湖州知州。

按照宋朝的官场礼制,“凡官员升迁除授、谪降贬官、至于生日受赐酒礼、封爵追赠等等,均有谢表”。

因此,官员逢职务调动而上表谢恩,应该看作是臣子的基本礼仪和官场的例行公事。

谢表的格式和内容也几乎都有固定的模板,除了臣子谦逊地表达自己才疏学浅、难堪大用之外,便是对君主的人事安排表示由衷的感谢。

除此之外,不应再参杂其他涉及个人感情和包涵政治倾向的内容。

但正如前文所述,即使苏轼从副职的通判擢升为正职的知州,虽然职级品衔有所擢升,但其心中的怨气始终无法排遣。

1075年,是其出知密州的第一年,虽然在那篇轰动天下的《江城子·密州出猎》中,39岁的他已开始自称“老夫”,但实际上,此时的苏轼,心态和政治经验都还相当的不成熟。

而这种郁郁不得志以及心理不成熟,都接连反应在了苏轼于密州和徐州所做的两次谢表之中。

如《密州谢上表》中有云:“学虽笃志,本先朝进士篆刻之文;论不适时,皆老生常谈陈腐之说。”,表面上是检讨其言语失当,实际上落脚点还是责怪自己迂腐而不识时务。

又如《徐州谢上表》中所言:“信道直前,曾无坎井之避;立朝寡助,谁为先后之容。”说自己不懂拉帮结派,言下之意,正因如此才会遭人群起而攻之。

这些只言片语,粗看貌似无关紧要,但仔细咀嚼,又总有几分牢骚满腹的味道。

但幸运的是,接连两次的谢上表,在当时并未引起政敌的注意,不幸的是,1079年,苏轼的好运气,终于用完了……

惹下大祸的《湖州谢上表》

1079年四月二十日,刚刚由徐州调任湖州的苏轼,依照惯例,又进呈了《湖州谢上表》。

与此前两篇谢表不同,《湖州谢上表》一出,立即在朝堂之上引发了轩然大波,在御史李定、舒亶、何正臣等人经过长达数月、对谢表逐字逐句的研究之后,最终以“讥讽朝政”之罪,对苏轼加以弹劾。

那么,苏轼在《湖州谢上表》中到底说了些什么?又为何会招来这么大的祸端?

这一切,还要从当时的政治大环境说起。

1076年底,王安石第二次被罢相,到1079年时,变法的工作,实际上已经是在神宗的亲自主持之下。

此前苏轼对新法或者王安石有所不满,哪怕言辞之间含沙射影,这在新旧党争的大背景下,对于神宗而言,并非不能接受。而此时苏轼再出言反对变法,无异于同神宗对抗,冒犯皇帝的权威。

而且,王安石隐退之后,此前的诸多政敌、反对新政的老臣们,大多三缄其口、偃旗息鼓,哪怕是旧党党魁的司马光,此时也避居洛阳,专心著史,绝口不提新政。

唯有苏轼仍是一如既往的牢骚满腹,一有机会便跳出来发表议论。

而作为当时的文坛领袖,其文章又具备其他人无法比拟的影响和号召力,如此一来,新党必然将其视为眼中钉、肉中刺,而亲自推行变法的神宗,就更是需要用强硬的手段,制裁对于新法说三道四、指手画脚的苏轼。

再来看看“谢表”的具体内容,其实苏轼被御史围攻也并不冤枉。

首先说自己“性资顽鄙,名迹堙微。议论阔疏,文学浅陋。凡人必有一得,而臣独无寸长”

要知道,当时的苏轼无论居庙堂之高还是处江湖之远,已然是名满天下,而其文采风流更是放眼北宋不做第二人想,如此正话反说,实在让人觉得有抬高自己、打击他人,借机发牢骚的嫌疑。

而最关键的还是“知其愚不适时,难以追陪新进;察其老不生事,或能牧养小民。”这四句。

“新进”一词,在王安石口中是指突然升迁的无能后辈。在此前旷日持久的新旧党争中,这一词汇是极其敏感且具备固定含义的。

而李定和舒亶等御史台官员,正是通过王安石变法,才得以在政坛迅速崛起的“新进”,苏轼的遣词造句,自然会让让这些掌握话语权的官员,生出指桑骂槐之感。

同时又说因为皇帝看到自己老了,不会惹是生非,所以安排自己到地方去牧养百姓,这岂不是在暗示那些支持新法、在朝为官的人必然会惹是生非?

湖州谢上表仅仅只是一个导火索,它不过是让御史言官们在攻击苏轼时,找到了一个突破的缺口,但一石激起千重浪,之后取证的对象便迅速扩散到针对苏轼所有的文学作品。

不幸的是,苏轼的诗文之中,又确实有一些攻击新法的倾向,比如为了抨击神宗的食盐专卖政策,苏轼作诗“岂是闻韶解忘味,迩来三月食无盐”,“赢得儿童语音好,一年强半在城中”,语中又暗含讥讽“青苗法”之意。

而且除了部分语出讥讽的诗文,还有更多普通的作品被牵强附会或者歪曲诬陷,比如“根到九泉无曲处,世间惟有蜇龙知”,本是寻常的咏树之作,却被御史强行解释成苏轼意图谋反。

但文字狱的气氛已然形成,像苏轼这样的出头鸟,又哪里还有人敢为其出声辩解。

数罪并罚,法外施恩

很快,对苏轼的指控,由最初的妄议朝政升级到蛊惑人心,直至最后大不敬的“诋毁圣上”之罪。

而苏轼在1079年七月被御史台从湖州“逮捕归案”时,自知前途险恶、生死难料的他,在押解赴京途中曾准备投水自尽,但因看押人员时刻防范而未能成功。

入狱之后,一介文人的苏轼,在连番的刑讯逼供之下,又不得已地承认了自己部分文字,确有拐弯抹角讥讽新政之实。

如此一来,证据确凿又有其本人招供,局面对苏轼已越来越不利,甚至狱中的他,已经开始预备药物,以防一旦被处以极刑,便先行自尽。

但实事求是地说,苏轼作为文人,恃才傲物、言辞犀利确实有之,在诗文之中含沙射影的批评变法,也是事实,但这些都不是杀头的死罪。

苏轼有罪,但罪不至死,这是明眼人都看得出来的道理,那自然就有人替他出面求情。

首先是不少保守派的元老,包括前宰相张方平写信为其求情,连太皇太后曹氏,在弥留之际,也劝阻神宗道:苏轼兄弟二人中进士时,先帝(指仁宗)曾兴奋的说“吾今又为吾子孙得太平宰相两人”这样的人才,可千万不能杀呀!

时任宰相吴充在某次朝会之后,询问神宗对曹操的看法,神宗有心效仿尧舜,对曹操这种挟天子以令诸侯的枭雄,当然不甚感冒,吴充便抓住机会进言道:曹操都能对当面辱骂他的祢衡网开一面,您这样的圣贤君主,怎么就不能容忍像苏轼这样的小人物呢?

最令人意想不到的是,此前因变法与苏轼暗生龃龉的王安石,竟然也出面为其求情,上书神宗曰:“安有盛世而杀才士乎?”

众所周知,王安石可以说是“熙宁变法”之父,此时虽已远离朝堂,但他的话,对神宗依然有着巨大的影响力。

1079年十一月,神宗对苏轼裁决的圣旨最终下达:责授检校水部员外郎充黄州团练副使,不得签书公事。

虽然舒亶、李定等人欲致其于死地,也在不遗余力地罗织罪名,但在巨大的舆论压力面前,神宗也不可能无动于衷。

最终虽然数罪并罚,但应该说还是法外开恩了,“笞杖徒流死”的残酷手段都没有使用,仅仅是将其贬谪到黄州任团练副使。

但死罪可免,活罪难逃,圣旨中最后一句,“不得签书公事”,已经为苏轼的黄州之行定下了基调——表面上是团练副使,实际上只是毫无实权的虚职,而苏轼去黄州,也无非是作为罪臣,接受地方的监督罢了。

因一道谢表,苏轼入狱一百三十天,其间受尽凌辱折磨,最后虽大难不死,但这个天资卓绝的文坛奇才,这个本应冉冉升起的官场新贵,却也因此丢官卸职、颜面扫地。

但正所谓“塞翁失马,焉知非福”,也正是因为被贬谪黄州,那个愤懑、激进的苏轼成为了过去,一个豁达、乐观、全新的苏东坡在苦难中诞生了。